| Volltext anzeigen | |

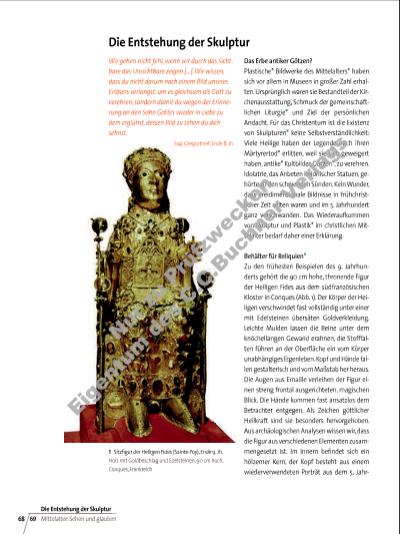

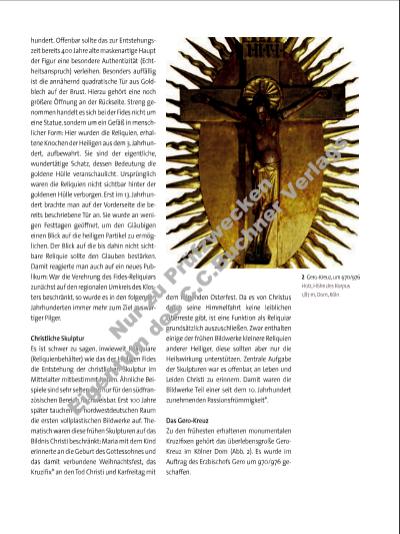

hundert. Offenbar sollte das zur Entstehungszeit bereits 400 Jahre alte maskenartige Haupt der Figur eine besondere Authentizität (Echtheitsanspruch) verleihen. Besonders auffällig ist die annähernd quadratische Tür aus Goldblech auf der Brust. Hierzu gehört eine noch größere Öffnung an der Rückseite. Streng genommen handelt es sich bei der Fides nicht um eine Statue, sondern um ein Gefäß in menschlicher Form: Hier wurden die Reliquien, erhaltene Knochen der Heiligen aus dem 3. Jahrhundert, aufbewahrt. Sie sind der eigent liche, wundertätige Schatz, dessen Bedeutung die goldene Hülle veranschaulicht. Ursprünglich waren die Reliquien nicht sichtbar hinter der goldenen Hülle verborgen. Erst im 13. Jahrhundert brachte man auf der Vorderseite die bereits beschriebene Tür an. Sie wurde an wenigen Festtagen geöffnet, um den Gläubigen einen Blick auf die heiligen Partikel zu ermöglichen. Der Blick auf die bis dahin nicht sichtbare Reliquie sollte den Glauben bestärken. Damit reagierte man auch auf ein neues Publikum: War die Verehrung des Fides-Reliquiars zunächst auf den regionalen Umkreis des Klosters beschränkt, so wurde es in den folgenden Jahrhunderten immer mehr zum Ziel auswärtiger Pilger. Christliche Skulptur Es ist schwer zu sagen, inwieweit Reliquiare (Reliquienbehälter) wie das der Heiligen Fides die Entstehung der christlichen Skulptur im Mittelalter mitbestimmt haben. Ähnliche Beispiele sind sehr selten und nur für den südfranzösischen Bereich nachweisbar. Erst 100 Jahre später tauchen im nordwestdeutschen Raum die ersten vollplastischen Bildwerke auf. Thematisch waren diese frühen Skulpturen auf das Bildnis Christi beschränkt: Maria mit dem Kind erinnerte an die Geburt des Gottessohnes und das damit verbundene Weihnachtsfest, das Kruzifi x* an den Tod Christi und Karfreitag mit dem folgenden Osterfest. Da es von Christus durch seine Himmelfahrt keine leiblichen Überreste gibt, ist eine Funktion als Reliquiar grundsätzlich auszuschließen. Zwar enthalten einige der frühen Bildwerke kleinere Reliquien anderer Heiliger, diese sollten aber nur die Heilswirkung unterstützen. Zentrale Aufgabe der Skulpturen war es offenbar, an Leben und Leiden Christi zu erinnern. Damit waren die Bildwerke Teil einer seit dem 10. Jahrhundert zunehmenden Passionsfrömmigkeit*. Das Gero-Kreuz Zu den frühesten erhaltenen monumentalen Kruzifi xen gehört das überlebensgroße GeroKreuz im Kölner Dom (Abb. 2). Es wurde im Auftrag des Erzbischofs Gero um 970/976 geschaffen. 2 Gero-Kreuz, um 970/976 Holz, Höhe des Korpus 1,87 m, Dom, Köln N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e tu m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |