| Volltext anzeigen | |

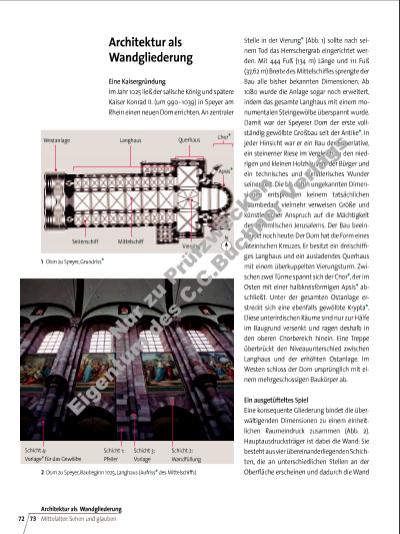

3 St. Michael in Hildesheim, um 1010, Blick in das Langhaus Richtung Osten systematisieren und rhythmisieren. Den Kern der Struktur bildet der Pfeiler. Er setzt sich bis über das Fenster nach oben hin fort und ist über einen Bogen mit dem nächsten Pfeiler verbunden. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen: Die Wand als primäres Element besteht aus einer gleichmäßigen Abfolge aus großen Bögen. Leicht zurückversetzt wirkt eine zweite Ebene wie in diese Bögen eingespannt. Aus dieser Schicht sind unten die Arkaden* und oben die Fenster ausgeschnitten. Die Bilder unterhalb der Fenster kamen erst später hinzu und gehören nicht zum ursprünglichen Konzept. Eine dritte Ebene ist dem System vorgeblendet. Vor den Pfeilern verlaufen halbrunde Vorlagen, die die Lünetten* tragen, eine schmale Wandschicht zwischen Fenster und Gewölbe. Insgesamt spielt die Architektur also mit der Plastizität der Wand: Ihre Masse springt an einigen Abschnitten vor, an anderen zurück. Die letzte, vierte Ebene kam erst bei der Einführung der Gewölbe 1080 hinzu. Sie besteht aus dicken, ebenfalls halbrunden Vorlagen vor jedem zweiten Pfeiler. Sie trägt keine Schicht der Wand, sondern den Gurtbogen* des Gewölbes. Die vierte Ebene führt insofern ein neues Element ein, als sie nun Wölbung und Wand miteinander kombiniert. Insgesamt setzt sie aber einfühlsam das bestehende System fort und steigert dessen Wirkung. St. Michael in Hildesheim Wie revolutionär die Architektur von Speyer auf die Zeitgenossen gewirkt haben muss, zeigt der Vergleich mit einem anderen, etwas älteren Kirchenbau: Die Klosterkirche St. Michael in Hildesheim ist eine Gründung von Bischof Bernward von 1010 (Abb. 3). Das ambitionierte Projekt ist ebenfalls als Grablege geplant. Der Aufriss* des Mittelschiffs zerfällt in zwei durch ein Gesimsband* getrennte Zonen. Die Erdgeschossarkade ist durch den Wechsel der Stützen belebt. Auf zwei runde Säulen folgt jeweils ein massiver eckiger Pfeiler. Gemeinsam bilden sie eine Einheit, die sich dreimal wiederholt. Der obere Abschnitt der Wand ist vollkommen ungegliedert, die Fenster des Obergadens* stehen nicht einmal in einer Achse mit den Bögen im Erdgeschoss. St. Michael in Hildesheim bezieht seine Wirkung mehr aus der reichen Gestaltung seiner Einzelglieder und deren Variation. Die Tatsache, dass in Speyer bereits 15 Jahre später ein völlig neues Architektursystem entwickelt wurde, zeigt das künstlerische Potential zu Beginn des 11. Jahrhunderts in Europa. Die Epoche wird heute als Romanik* bezeichnet. 1 Beschreiben Sie die unterschiedlichen Pfeilerkonzepte von Speyer (Abb. 2) und Hildesheim (Abb 3). Skizzieren Sie die Folgen für die Wandgestaltung. 2 Entwickeln Sie einen eigenen Wandaufriss auf der Grundlage einer geschichteten Wand. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |