| Volltext anzeigen | |

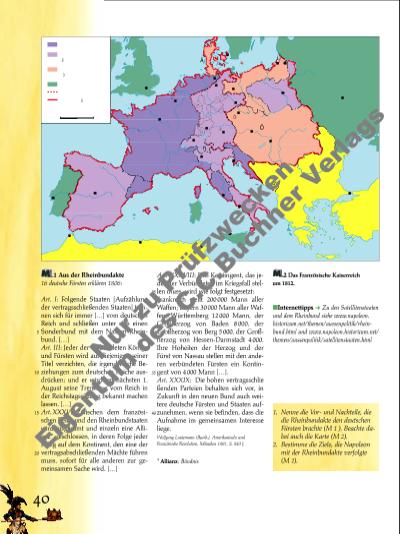

3 Titelblatt des neuen badischen Gesetzbuches. Der um 500 Zusätze ergänzte „Code Napoléon“ trat zum 1. Januar 1810 in Kraft; das Gesetzbuch galt bis 1900. 2 König Jérôme und Königin Katharina von Westfalen. Gemälde von Sebastian Weygandt, 1810. Eine neue Landkarte Unter dem Einfluss Napoleons sowie durch die Säkularisation und Mediatisierung bekam die politische Landschaft des deutschen Südwestens ein neues Gesicht. Aus mehreren Hundert verschieden großen weltlichen, geistlichen und reichsstädtischen Herrschaftsgebieten entstanden zwei große Einheiten: das Großherzogtum Baden und das Königreich Württemberg. Beide Staaten wurden familiär an Frankreich gebunden: Der badische Kronprinz Karl heiratete 1806 auf Wunsch Napoleons dessen Adoptivtocher Stephanie Beauharnais. Katharina, die einzige Tochter König Friedrichs I. von Württemberg, wurde 1807 mit Jérôme, dem Bruder Napoleons und König von Westfalen, verheiratet. Von den kleineren Herrschaftsgebieten überlebten die Fürs tentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen nur wegen verwandtschaftlicher Beziehungen zur Familie Napoleons. Wie kommt der Staat zu Geld? Die militärische Unterstützung Napoleons hatte die Staatskassen geleert. Da die Gebietsgewinne so schnell nichts daran änderten, wurde neben der Herrschaftssäkularisation eine Vermögenssäkularisation beschlossen. Damit übernahmen die Fürs ten nicht nur die Herrschaft über die Abteien, Klöster und Stifte, sondern enteigneten sie auch. Ihre Grundstücke, Gebäude, Kunstwerke und Bibliotheken gingen in den Besitz des Staates über. Mit dem Verkauf des Vermögens sollten seine Schulden bezahlt werden. Doch die Erwartungen blieben unerfüllt. Zum einen führte das große Angebot an Ländereien, Häusern und Wertgegenständen zum Verfall der Preise. Zum anderen gab es nicht genügend zahlungskräftige Interessenten. Die Folgen: Aus Klöstern wurden Kasernen, Pferdeställe, Zuch thäuser oder wie St. Blasien Fabriken. Mit der Säkularisation wuchsen den Staaten neue Aufgaben zu. Sie mussten früheren Klosterinsassen Pensionen zahlen und Schulen, Krankenund Armenhäuser übernehmen, die bis dahin von den Orden geführt worden waren. Für die Untertanen brachten diese Veränderungen kaum Vorteile, da die Landesherren die sozialen Dienste der Orden nur teilweise übernahmen. Wie alt und neu zusammenfinden Die Landesherren standen vor der Aufgabe, aus den alten und neu hinzugekommenen Gebieten einheitliche Staaten zu machen. Dazu modernisierten sie Regierung und Verwaltung. An die Stelle unverantwortlicher Berater wurden Minis ter mit festgelegten Zuständigkeiten berufen. Gleichzeitig strafften sie die Verwaltungen. In Baden und in Württemberg entstanden nach dem Muster der französischen Départements neue Verwaltungsbezirke. In Württemberg wurde die landständische Verfassung abgeschafft – und damit die 300 Jahre alte Mitbestimmung der bürgerlichen Oberschicht. Außerdem hob man die Selbstverwaltung der Gemeinden auf. Während Württemberg sich mit neuen Gesetzen Zeit ließ, führte Baden schon 1809 ein Gesetzbuch nach dem Vorbild des „Code Napoléon“ ein. Es versprach den Untertanen die Freiheit der Person und des Eigentums sowie die rechtliche Gleichheit. Von Flickenteppichen zu Flächenstaaten: Baden und Württemberg 1 Großherzogin Stephanie von Baden. Gemälde von Aloys Keßler nach Johann Heinrich Schroeder, 1815. 41 4753_033_048 03.11.16 07:26 Seite 41 Nu r z u Pr üf we ck n Ei ge nt um d s C .C .B uc hn er V rla gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |