| Volltext anzeigen | |

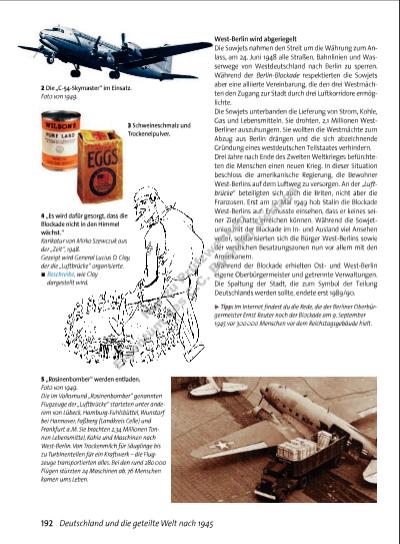

193Mit Material arbeiten M 2 Alles war „plötzlich wieder kaufbar“ Klaus-Jürgen Geißler, Sohn eines Arbeiters aus dem Ruhrgebiet, erinnert sich nach rund 40 Jahren an die Währungsreform: Und am Wäh rungsstichtag, das war der Sonntag, da mussten wir extra von Wedau nach Essen kommen, um diese 40 DM Kopfgeld, wie sie damals genannt wurden, einzutauschen. […]. Und wie wir an dem Abend zurückkamen, da hatten wir auch ’ne Gaststätte, wo wir schon mal, wenn wir keine offi ziellen Gruppenabende hatten, uns trafen. Da gab’s also plötzlich in der Gaststätte, am gleichen Tag, konnte man also Wein kaufen. Vorher gab es nur Dröppelbier*; an dem Tag war sofort Wein da. […]. Und am Montag: Das Erstaunliche war, dass man also wieder Waren angeboten bekommen hat, die vorher überhaupt nicht auf dem Markt waren. Also innerhalb der ersten Woche konnte man Fahrräder, Kochtöpfe und Gott weiß was alles wieder kaufen, was es vorher nicht gab. Zu diesem Zeitpunkt […] waren dann plötzlich wieder Angebote an Lebensmitteln da, die vorher gar nicht da waren: Obst tauchte auf und so weiter, was also vorher irgendwo in fi nstere Kanäle verschwand. Aber nachdem wieder ’ne vernünftige, stabile Währung da [war], war alles plötzlich wieder kaufbar. War für uns junge Leute – damals war ich siebzehn Jahre alt – völlig unbegreifbar. Zit. nach: Christoph Kleßmann/Georg Wagner (Hrsg.), Das gespaltene Land. Leben in Deutschland 1945-1990, München 1993, S. 175 f. M 1 Was wird mit den Sparguthaben? Der CDU-Politiker Hermann Pünder erklärt der Bevölkerung am 18. Juni 1948 in einer Rundfunkansprache: Wenn die Millionen deutscher Sparer in der nächs ten Woche über das endgültige Schicksal ihrer Spargelder aufgeklärt werden, dann mögen sie sich sagen: Diese Spargelder wurden vernichtet, als Adolf Hitler seinen verbrecherischen Krieg vorbereitete und führte, als er Hunderte von Milliarden deutschen Volksvermögens sinnlos vergeudete. Damals bereits waren die ersparten Vermögen zerstört worden, auch wenn bis zum heutigen Tag eine Papierfassade bestehen blieb und die Bevölkerung in dem Wahn gehalten wurde, dass ihre Ersparnisse unverändert oder womöglich noch vermehrt durch den Krieg hindurch gerettet werden konnten. Zit. nach: Wolfgang Benz, Auftrag Demokratie, Bonn 2010, S. 286 M 4 Die „Lage für die Ostzonen-Deutschen“ Eine in Ost-Berlin erscheinende Zeitung berichtet in der ersten Ausgabe des Jahres 1948: Nachdem das erste Geschrei über die „sozialere“ Form der Geldneuordnung in der Ostzone verpufft ist, zeigt sich, je länger die Zeit ins Land geht, um wie viel hoffnungsloser die Lage für die Ostzonen-Deutschen geworden ist. […] Bezeichnend ist, dass man heute bereits in der Ostzone gegen DM eine Anzahl begehrenswerter Waren zu sogenannten „Westpreisen“ erhält. Offi ziell wird zwar ein DMBesitzer in der Ostzone verhaftet, inoffi ziell jedoch werden ihm zahlreiche günstige Angebote gemacht. Zit. nach: Christoph Kleßmann/Georg Wagner (Hrsg.), Das gespaltene Land, a. a. O., S. 178 5 10 15 20 5 10 5 M 3 Konsumgüter füllen die Auslagen. Ausstellungsvitrine zur Währungsreform aus dem Haus der Geschichte der Bundes republik Deutschland in Bonn. 1. Diskutiert, ob die Erklärung (M 1) die Bevölkerung überzeugt haben kann. Berücksichtigt dabei die Ansichten der Sachwertbesitzer und Sparer sowie der Anhänger und Gegner des NS-Regimes. 2. Fasse zusammen, woran sich Klaus-Jürgen Geißler erinnert (M 2). Welche Erklärung für das plötzliche Warenangebot nennt er? 3. Erläutere, wie sich die westliche Währungsreform für die Menschen in der Sowjetischen Besatzungszone auswirkte (M 4). * Dröppelbier: das Bier, das der Wirt unter der Zapfsäule in Glasschalen auffi ng 31013_1_1_2015_164_227_kap4.indd 193 26.03.15 15:31 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt u d es C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |