| Volltext anzeigen | |

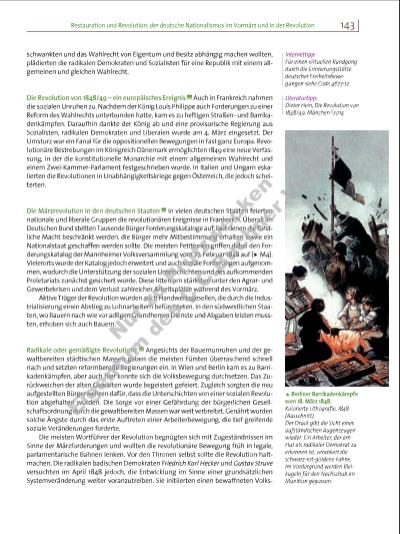

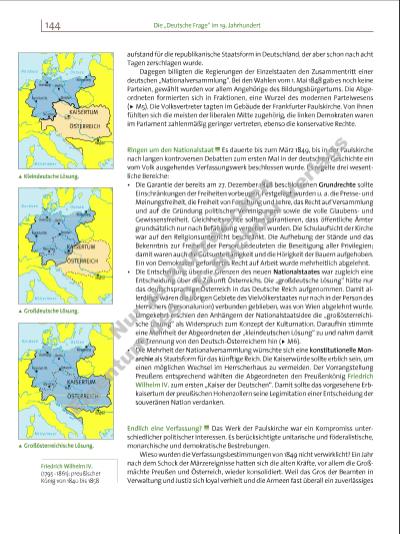

144 Die „Deutsche Frage“ im 19. Jahrhundert aufstand für die republikanische Staatsform in Deutschland, der aber schon nach acht Tagen zerschlagen wurde. Dagegen billigten die Regierungen der Einzelstaaten den Zusammentritt einer deutschen „Nationalversammlung“. Bei den Wahlen vom 1. Mai 1848 gab es noch keine Parteien, gewählt wurden vor allem Angehörige des Bildungsbürgertums. Die Abgeordneten formierten sich in Fraktionen, eine Wurzel des modernen Parteiwesens (u M5). Die Volks vertreter tagten im Gebäude der Frankfurter Paulskirche. Von ihnen fühlten sich die meisten der liberalen Mitte zugehörig, die linken Demokraten waren im Parlament zahlenmäßig geringer vertreten, ebenso die konservative Rechte. Ringen um den Nationalstaat Es dauerte bis zum März 1849, bis in der Paulskirche nach langen kontroversen Debatten zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ein vom Volk ausgehendes Verfassungswerk beschlossen wurde. Es regelte drei wesentliche Bereiche: • Die Garantie der bereits am 27. Dezember 1848 beschlossenen Grundrechte sollte Einschränkungen der Freiheiten vorbeugen. Festgelegt wurden u. a. die Presseund Meinungsfreiheit, die Freiheit von Forschung und Lehre, das Recht auf Versammlung und auf die Gründung politischer Vereinigungen sowie die volle Glaubensund Gewissensfreiheit. Gleichheitsrechte sollten garantieren, dass öffentliche Ämter grundsätzlich nur nach Befähigung vergeben wurden. Die Schulaufsicht der Kirche war auf den Religionsunterricht beschränkt. Die Aufhebung der Stände und das Bekenntnis zur Freiheit der Person bedeuteten die Beseitigung aller Privilegien; damit waren auch die Gutsuntertänigkeit und die Hörigkeit der Bauern aufgehoben. Ein von Demokraten gefordertes Recht auf Arbeit wurde mehrheitlich abgelehnt. • Die Entscheidung über die Grenzen des neuen Nationalstaates war zugleich eine Entscheidung über die Zukunft Österreichs. Die „großdeutsche Lösung“ hätte nur das deutschsprachige Österreich in das Deutsche Reich aufgenommen. Damit allerdings wären die übrigen Gebiete des Vielvölkerstaates nur noch in der Person des Herrschers (Personalunion) verbunden geblieben, was von Wien abgelehnt wurde. Umgekehrt erschien den Anhängern der Nationalstaatsidee die „großösterreichische Lösung“ als Widerspruch zum Konzept der Kulturnation. Daraufhin stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten der „kleindeutschen Lösung“ zu und nahm damit die Trennung von den Deutsch-Österreichern hin (u M6). • Die Mehrheit der Nationalversammlung wünschte sich eine konstitutionelle Monarchie als Staatsform für das künftige Reich. Die Kaiserwürde sollte erblich sein, um einen möglichen Wechsel im Herrscherhaus zu vermeiden. Der Vorrangstellung Preußens entsprechend wählten die Abgeordneten den Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. zum ersten „Kaiser der Deutschen“. Damit sollte das vorgesehene Erbkaisertum der preußischen Hohenzollern seine Legimitation einer Entscheidung der souveränen Nation verdanken. Endlich eine Verfassung? Das Werk der Paulskirche war ein Kompromiss unterschiedlicher politischer Interessen. Es berücksichtigte unitarische und föderalistische, monarchische und demokratische Bestrebungen. Wieso wurden die Verfassungsbestimmungen von 1849 nicht verwirklicht? Ein Jahr nach dem Schock der Märzereignisse hatten sich die alten Kräfte, vor allem die Großmächte Preußen und Österreich, wieder konsolidiert. Weil das Gros der Beamten in Verwaltung und Justiz sich loyal verhielt und die Armeen fast überall ein zuverlässiges i Kleindeutsche Lösung. i Großdeutsche Lösung. i Gr0ßösterreichische Lösung. Friedrich Wilhelm IV. (1795 1861): preußischer König von 1840 bis 1858 4677_1_1_2015_128-157_Kap4.indd 144 17.07.15 12:02 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d e C .C .B uc h er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |