| Volltext anzeigen | |

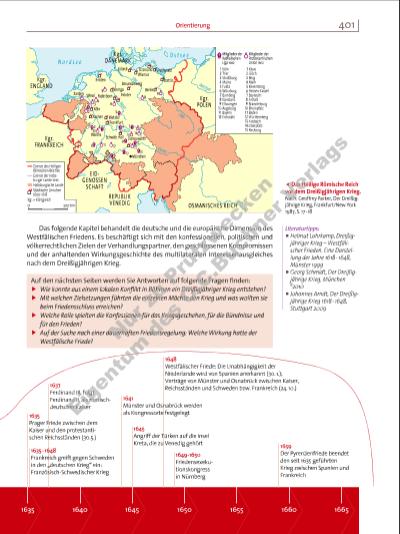

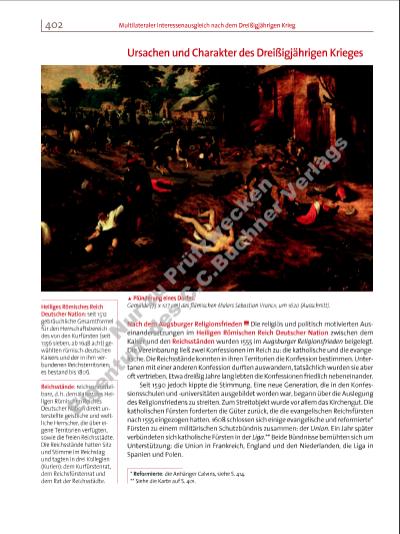

402 Multilateraler Interessenausgleich nach dem Dreißigjährigen Krieg Nach dem Augsburger Religionsfrieden Die religiös und politisch motivierten Auseinandersetzungen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zwischen dem Kaiser und den Reichsständen wurden 1555 im Augsburger Religionsfrieden beigelegt. Die Vereinbarung ließ zwei Konfessionen im Reich zu: die katholische und die evangelische. Die Reichsstände konnten in ihren Territorien die Konfession bestimmen. Untertanen mit einer anderen Konfession durften auswandern, tatsächlich wurden sie aber oft vertrieben. Etwa dreißig Jahre lang lebten die Konfessionen friedlich nebeneinander. Seit 1590 jedoch kippte die Stimmung. Eine neue Generation, die in den Konfessionsschulen und -universitäten ausgebildet worden war, begann über die Auslegung des Religionsfriedens zu streiten. Zum Streitobjekt wurde vor allem das Kirchengut. Die katholischen Fürsten forderten die Güter zurück, die die evangelischen Reichsfürsten nach 1555 eingezogen hatten. 1608 schlossen sich einige evangelische und reformierte* Fürsten zu einem militärischen Schutzbündnis zusammen: der Union. Ein Jahr später verbündeten sich katholische Fürsten in der Liga.** Beide Bündnisse bemühten sich um Unterstützung: die Union in Frankreich, England und den Niederlanden, die Liga in Spanien und Polen. Ursachen und Charakter des Dreißigjährigen Krieges Reichsstände: reichsunmittelbare, d. h. dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation direkt unterstellte geistliche und weltliche Herrscher, die über eigene Territorien verfügten, sowie die freien Reichsstädte. Die Reichsstände hatten Sitz und Stimme im Reichstag und tagten in drei Kollegien (Kurien): dem Kurfürstenrat, dem Reichsfürstenrat und dem Rat der Reichsstädte. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation: seit 1512 gebräuchliche Gesamtformel für den Herrschaftsbereich des von den Kurfürsten (seit 1356 sieben, ab 1648 acht) gewählten römisch-deutschen Kaisers und der in ihm verbundenen Reichsterritorien; es bestand bis 1806. i Plünderung eines Dorfes. Gemälde (75 x 107 cm) des fl ämischen Malers Sebastian Vrancx, um 1620 (Ausschnitt). * Reformierte: die Anhänger Calvins, siehe S. 414. ** Siehe die Karte auf S. 401. 4677_1_1_2015_398-423_Kap11.indd 402 17.07.15 12:16 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |