| Volltext anzeigen | |

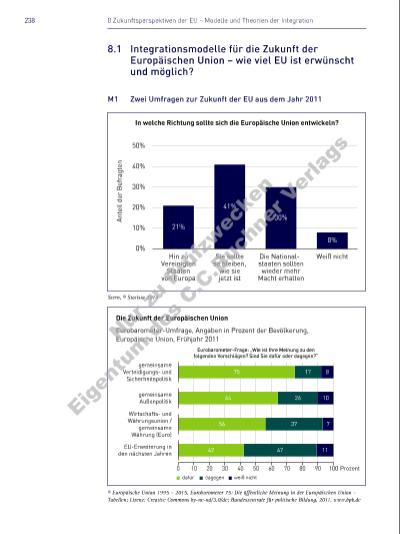

2398.1 Integrationsmodelle für die Zukunft der Europäischen Union Schritte zum Europäischen Bundesstaat In der Vergangenheit wurde eine Vielzahl von Plänen zur bundesstaatlichen Ausgestaltung Europas vorgelegt. Hervorzuheben sind dabei vor allem die Vorstöße des Europäischen Parlaments aus den Jahren 1984 und 1996/1999. Dabei hat dieses regelmäßig ein föderales Europa mit einer starken Stellung des Parlaments angestrebt. In den Jahren 2003 und 2004 wurde unter starker Beteiligung der Parlamente der Entwurf für einen Vertrag über eine Verfassung für Europa ausgearbeitet. Dieser scheiterte jedoch im Mai 2005 an negativen Volksentscheiden in Frankreich und den Niederlanden. (J Kapitel 6.2) Otto Schmuck, Motive und Leitbilder der europäischen Einigung, www.bpb.de, 16.4.2012 M2 Vier Grundmodelle der europäischen Integration – und ein Gegenbild In der Diskussion um die künftige Entwicklung Europas stehen sich häufig klar definierte Positionen gegenüber, die vier Grundrichtungen zugeordnet werden können: a) Modell „Europäischer Bundesstaat“ Vor allem Vertreter der sechs Gründungsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft – Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg – verfolgen als Zielperspektive den europäischen Bundesstaat. Das föderale Modell erscheint aus einer deutschen Perspektive besonders einleuchtend, da es dem eigenen politischen System entspricht. Der Europäische Bundesstaat ist durch eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten sowie durch jeweils demokratisch legitimierte Regierungen auf den verschiedenen politischen Ebenen gekennzeichnet. Auch auf der europäischen Ebene würde die Regierung aus Wahlen hervorgehen. Dies könnte beispielsweise dadurch geschehen, dass der europäische „Regierungschef“ vom Europäischen Parlament mit Mehrheit gewählt würde. Alle Ebenen trügen eine Mitverantwortung für das Gesamtsystem. Grundlage des demokratischen Zusammenlebens wäre eine ausformulierte Verfassung, in der die Grundund Menschenrechte verbindlich festgeschrieben sind. Der Europäische Bundesstaat müsste daneben eine klar definierte Zuständigkeit in der Außenund Sicherheitspolitik sowie in der Wirtschaftsund Währungspolitik erhalten. Zudem würde die EU über eigene Steuereinnahmen und ein Steuerfindungsrecht verfügen. […] 20 25 30 35 5 10 15 b) Modell „Europäischer Staatenbund“ Vor allem britische und skandinavische Stimmen plädieren für ein pragmatisches europäisches Vorgehen in Richtung auf einen wie auch immer ausgestalteten europäischen Staatenbund. Auch in Spanien und in vielen der neuen EU-Staaten in Mittelund Osteuropa findet ein derartiges Konzept bei bedeutsamen politischen Parteien Unterstützung. Ein Staatenbund beruht auf einer Zusammenarbeit der Regierungen souveräner Staaten, ohne dass diese das Letztentscheidungsrecht aus der Hand geben. Die Vertreterinnen und Vertreter der Regierungen entscheiden in der Regel einstimmig – im Ministerrat oder im Europäischen Rat der Staatsund Regierungschefs über alle wesentlichen Themen. Aktuelle Probleme sollen durch die Bündelung der Kräfte gemeinsam effizienter gelöst werden. Ein starkes Europäisches Parlament wird in diesem Konzept nicht angestrebt, da es die Handlungsmöglichkeiten der Regierungen beschränken würde. Die Entscheidungsverfahren sind wegen des Einstimmigkeitszwangs langwierig und zumindest auf der europäischen Ebene demokratisch nicht hinreichend legitimiert. Die Verhandlungsergebnisse sind wegen der notwendigen Kompromisssuche unter Konsenszwang oftmals wenig zufriedenstellend. Zudem können solche Entscheidungen nur bedingt durch ein unabhängiges europäisches Gericht überprüft werden. […] In der Praxis ist die EU heute schon merklich über das Modell Staatenbund hinausgewachsen. Mehrheitsabstimmungen sind zum Beispiel bei Binnenmarktentscheidungen die Regel. Europäisches Recht geht vor nationalem Recht. 25 30 35 40 5 10 15 20 Nu r z u Pr üf z ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |