| Volltext anzeigen | |

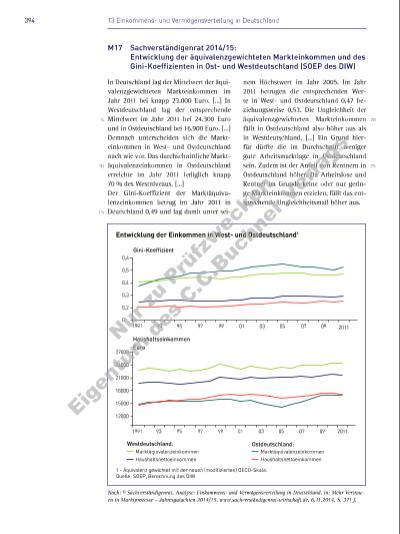

39513.2 Einkommensund Vermögensverteilung in Deutschland Aufgaben 1. Analysieren Sie das Schaubild in M14a, indem Sie • zunächst den Aufbau des Schaubildes erklären (Welche Bestandteile des „Einkommens privater Haushalte“ sind erfasst?). • die Daten des rechten Kreises bezüglich der Einkommensquellen der privaten Haushalte und herausarbeiten, auf welche Größen sich a) das Bruttoeinkommen von 3.871 Euro und b) die in dem Kreis zu den Bruttoeinkommensquellen dargestellten Prozentzahlen beziehen. • die Verteilung der Nettoeinkommen auf die im linken Kreis dargestellten Einkommensgruppen erläutern (Wie ist der Anteil der beiden niedrigsten Einkommensgruppen? Wie ist der Anteil der höchsten Einkommensgruppe?). • erläutern, welche Einkommensgruppen in der im Schaubild dargestellten Datenerhebung der LWR nicht erfasst sind (Randspalte zu M12b, M13). • die zentralen Ergebnisse zusammenfassen und die Statistik hinsichtlich ihres Aussagegehaltes bewerten. 2. Analysieren Sie anschließend die Daten in M14b unter Berücksichtigung der Informationen im „Hinweis zur Grafik“ (Randspalte zu M14b): • Wie unterscheiden sich die Darstellungen von M14a und M14b? Welche neuen Informationen können Sie aus M14b im Vergleich zu M14a gewinnen? • Wie unterscheiden sich die Einkommen der verschiedenen sozialen Gruppen von dem Durchschnitt aller Haushalte? • Welche Grenzen hat die Aussagekraft der Statistik? 3. Analysieren Sie in Gruppenarbeit das Schaubild in M15, indem Sie • die Methode (DIW/SOEP) und die Art der Datenauswertung (Dezile) erläutern und herausarbeiten, welche Gruppen in der Befragung erfasst werden (M12b, M15, „Hinweise zu den Grafiken“ in der Randspalte zu M15). • die zentralen Ergebnisse des Schaubildes bezüglich der Einkommensarten der unteren und der oberen Dezile herausarbeiten und in Stichpunkten auf einer Folie/Wandzeitung (J Methodenglossar) zusammenstellen. 4. Diskutieren Sie abschließend im Kurs, welches Bild Sie durch die Bearbeitung der Statistiken über die Verteilung der Einkommen in Deutschland gewonnen haben. Bewerten Sie die Daten kriteriengeleitet nach dem Kriterium „Gerechtigkeit“. 5. Erläutern Sie die Grafik in M16 und erklären Sie, was ein Wert von Null und von Hundert bedeutet. 6. Erläutern Sie auf der Grundlage von M17 zunächst die Entwicklung der Marktäquivalenzeinkommen und der Haushaltsnettoeinkommen in Ostund Westdeutschland zwischen 1991 und 2011. Vergleichen Sie dann anschließend die Daten bezüglich der Entwicklung des Gini-Koeffizienten der Marktäquivalenzeinkommen und der Haushaltsnettoeinkommen. Stellen Sie dar, wie die Unterschiede zwischen Ostund Westdeutschland erklärt werden. 7. Entwickeln Sie eine Einschätzung, inwieweit die vorliegenden Einkommensstatistiken eine zutreffende Einschätzung der Einkommensverteilung in Deutschland geben. Beantworten Sie (vorläufig) die Eingangsfrage des Kapitels „Einkommens und Vermögensverteilung in Deutschland – gerecht oder ungerecht?“ Hinweise zu den Aufgaben Bevor Sie die folgenden Aufgaben bearbeiten, sollten Sie sich einen kurzen orientierenden Überblick über die Inhalte von M12 und M13 verschaffen. Dort fi nden Sie die verschiedenen Defi nitionen von „Einkommen“ und Informationen zu den unterschiedlichen Methoden, mit denen die Daten erhoben wurden, auf deren Grundlage die Statistiken und Schaubilder in M14 bis M17 erstellt wurden. H Aufgabe 6 Eine Defi nition der Begriffe fi nden Sie in M13. F Aufgabe 7 Vergegenwärtigen Sie sich Ihre Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit, indem Sie noch einmal den Text in M3 „Was ist (soziale) Gerechtigkeit?“im Kapitel 12 auswerten. Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt u d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |