| Volltext anzeigen | |

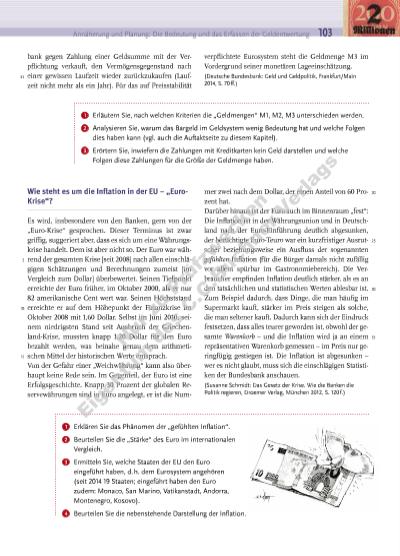

Annäherung und Planung: Die Bedeutung und das Erfassen der Geldentwertung 103 bank gegen Zahlung einer Geldsumme mit der Verpflichtung verkauft, den Vermögensgegenstand nach einer gewissen Laufzeit wieder zurückzukaufen (Laufzeit nicht mehr als ein Jahr). Für das auf Preisstabilität verpflichtete Eurosystem steht die Geldmenge M3 im Vordergrund seiner monetären Lageeinschätzung. (Deutsche Bundesbank: Geld und Geldpolitik, Frankfurt/Main 2014, S. 70 ff.) Erläutern Sie, nach welchen Kriterien die „Geldmengen“ M1, M2, M3 unterschieden werden. Analysieren Sie, warum das Bargeld im Geldsystem wenig Bedeutung hat und welche Folgen dies haben kann (vgl. auch die Auftaktseite zu diesem Kapitel). Erörtern Sie, inwiefern die Zahlungen mit Kreditkarten kein Geld darstellen und welche Folgen diese Zahlungen für die Größe der Geldmenge haben. 1 2 3 Wie steht es um die Inflation in der EU – „EuroKrise“? Es wird, insbesondere von den Banken, gern von der „Euro-Krise“ gesprochen. Dieser Terminus ist zwar griffig, suggeriert aber, dass es sich um eine Währungskrise handelt. Dem ist aber nicht so. Der Euro war während der gesamten Krise [seit 2008] nach allen einschlägigen Schätzungen und Berechnungen zumeist [im Vergleich zum Dollar] überbewertet. Seinen Tiefpunkt erreichte der Euro früher, im Oktober 2000, als er nur 82 amerikanische Cent wert war. Seinen Höchststand erreichte er auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Oktober 2008 mit 1,60 Dollar. Selbst im Juni 2010, seinem niedrigsten Stand seit Ausbruch der Griechenland-Krise, mussten knapp 1,20 Dollar für den Euro bezahlt werden, was beinahe genau dem arithmetischen Mittel der historischen Werte entsprach. Von der Gefahr einer „Weichwährung“ kann also überhaupt keine Rede sein. Im Gegenteil, der Euro ist eine Erfolgsgeschichte. Knapp 30 Prozent der globalen Reservewährungen sind in Euro angelegt, er ist die Nummer zwei nach dem Dollar, der einen Anteil von 60 Prozent hat. Darüber hinaus ist der Euro auch im Binnenraum „fest“: Die Inflation ist in der Währungsunion und in Deutschland nach der Euro-Einführung deutlich abgesunken, der berüchtigte Euro-Teuro war ein kurzfristiger Ausrutscher beziehungsweise ein Ausfluss der sogenannten gefühlten Inflation (für die Bürger damals nicht zufällig vor allem spürbar im Gastronomiebereich). Die Verbraucher empfinden Inflation deutlich stärker, als es an den tatsächlichen und statistischen Werten ablesbar ist. Zum Beispiel dadurch, dass Dinge, die man häufig im Supermarkt kauft, stärker im Preis steigen als solche, die man seltener kauft. Dadurch kann sich der Eindruck festsetzen, dass alles teurer geworden ist, obwohl der gesamte Warenkorb – und die Inflation wird ja an einem repräsentativen Warenkorb gemessen – im Preis nur geringfügig gestiegen ist. Die Inflation ist abgesunken – wer es nicht glaubt, muss sich die einschlägigen Statistiken der Bundesbank anschauen. (Susanne Schmidt: Das Gesetz der Krise. Wie die Banken die Politik regieren, Droemer Verlag, München 2012, S. 120 f.) Erklären Sie das Phänomen der „gefühlten Inflation“. Beurteilen Sie die „Stärke“ des Euro im internationalen Vergleich. Ermitteln Sie, welche Staaten der EU den Euro eingeführt haben, d. h. dem Eurosystem angehören (seit 2014 19 Staaten; eingeführt haben den Euro zudem: Monaco, San Marino, Vatikanstadt, Andorra, Montenegro, Kosovo). Beurteilen Sie die nebenstehende Darstellung der Inflation. 1 2 3 4 55 5 10 15 20 25 30 35Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |