| Volltext anzeigen | |

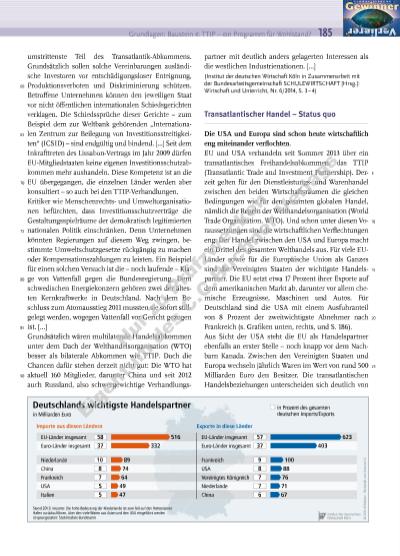

Grundlagen: Baustein 4: TTIP – ein Programm für Wohlstand? 185 umstrittenste Teil des Transatlantik-Abkommens. Grundsätzlich sollen solche Vereinbarungen ausländische Investoren vor entschädigungsloser Enteignung, Produktionsverboten und Diskriminierung schützen. Betroffene Unternehmen können den jeweiligen Staat vor nicht öffentlichen internationalen Schiedsgerichten verklagen. Die Schiedssprüche dieser Gerichte – zum Beispiel dem zur Weltbank gehörenden „Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten“ (ICSID) – sind endgültig und bindend. […] Seit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags im Jahr 2009 dürfen EU-Mitgliedstaaten keine eigenen Investitionsschutzabkommen mehr aushandeln. Diese Kompetenz ist an die EU übergegangen, die einzelnen Länder werden aber konsultiert – so auch bei den TTIP-Verhandlungen. Kritiker wie Menschenrechtsund Umweltorganisationen befürchten, dass Investitionsschutzverträge die Gestaltungsspielräume der demokratisch legitimierten nationalen Politik einschränken. Denn Unternehmen könnten Regierungen auf diesem Weg zwingen, bestimmte Umweltschutzgesetze rückgängig zu machen oder Kompensationszahlungen zu leisten. Ein Beispiel für einen solchen Versuch ist die – noch laufende – Klage von Vattenfall gegen die Bundesregierung. Dem schwedischen Energiekonzern gehören zwei der ältesten Kernkraftwerke in Deutschland. Nach dem Beschluss zum Atomausstieg 2011 mussten sie sofort stillgelegt werden, wogegen Vattenfall vor Gericht gezogen ist. […] Grundsätzlich wären multilaterale Handelsabkommen unter dem Dach der Welthandelsorganisation (WTO) besser als bilaterale Abkommen wie TTIP. Doch die Chancen dafür stehen derzeit nicht gut: Die WTO hat aktuell 160 Mitglieder, darunter China und seit 2012 auch Russland, also schwergewichtige Verhandlungspartner mit deutlich anders gelagerten Interessen als die westlichen Industrienationen. […] (Institut der deutschen Wirtschaft Köln in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT [Hrsg.]: Wirtschaft und Unterricht, Nr. 6/2014, S. 3 – 4) Transatlantischer Handel – Status quo Die USA und Europa sind schon heute wirtschaftlich eng miteinander verflochten. EU und USA verhandeln seit Sommer 2013 über ein transatlantisches Freihandelsabkommen, das TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Derzeit gelten für den Dienstleistungsund Warenhandel zwischen den beiden Wirtschaftsräumen die gleichen Bedingungen wie für den gesamten globalen Handel, nämlich die Regeln der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO). Und schon unter diesen Voraussetzungen sind die wirtschaftlichen Verflechtungen eng: Der Handel zwischen den USA und Europa macht ein Drittel des gesamten Welthandels aus. Für viele EULänder sowie für die Europäische Union als Ganzes sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Handelspartner. Die EU setzt etwa 17 Prozent ihrer Exporte auf dem amerikanischen Markt ab, darunter vor allem chemische Erzeugnisse, Maschinen und Autos. Für Deutschland sind die USA mit einem Ausfuhranteil von 8 Prozent der zweitwichtigste Abnehmer nach Frankreich (s. Grafiken unten, rechts, und S. 186). Aus Sicht der USA steht die EU als Handelspartner ebenfalls an erster Stelle – noch knapp vor dem Nachbarn Kanada. Zwischen den Vereinigten Staaten und Europa wechseln jährlich Waren im Wert von rund 500 Milliarden Euro den Besitzer. Die transatlantischen Handelsbeziehungen unterscheiden sich deutlich von 60 65 70 75 80 85 90 5 10 15 20 25 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |