| Volltext anzeigen | |

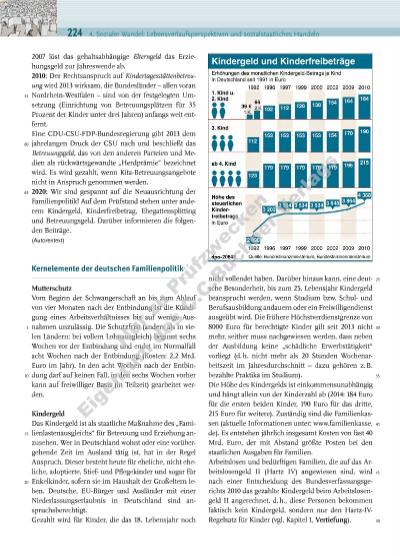

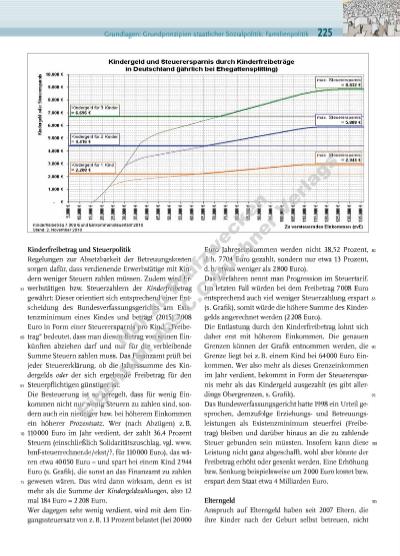

Grundlagen: Grundprinzipien staatlicher Sozialpolitik: Familienpolitik 225 Kinderfreibetrag und Steuerpolitik Regelungen zur Absetzbarkeit der Betreuungskosten sorgen dafür, dass verdienende Erwerbstätige mit Kindern weniger Steuern zahlen müssen. Zudem wird Erwerbstätigen bzw. Steuerzahlern der Kinderfreibetrag gewährt: Dieser orientiert sich entsprechend einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts am Existenzminimum eines Kindes und beträgt (2015) 7 008 Euro in Form einer Steuerersparnis pro Kind. „Freibetrag“ bedeutet, dass man diesen Betrag von seinen Einkünften abziehen darf und nur für die verbleibende Summe Steuern zahlen muss. Das Finanzamt prüft bei jeder Steuererklärung, ob die Jahressumme des Kindergelds oder der sich ergebende Freibetrag für den Steuerpflichtigen günstiger ist. Die Besteuerung ist so geregelt, dass für wenig Einkommen nicht nur wenig Steuern zu zahlen sind, sondern auch ein niedriger bzw. bei höherem Einkommen ein höherer Prozentsatz. Wer (nach Abzügen) z. B. 110 000 Euro im Jahr verdient, der zahlt 36,4 Prozent Steuern (einschließlich Solidaritätszuschlag, vgl. www. bmf-steuerrechner.de/ekst/?, für 110 000 Euro), das wären etwa 40 050 Euro – und spart bei einem Kind 2 944 Euro (s. Grafik), die sonst an das Finanzamt zu zahlen gewesen wären. Das wird dann wirksam, denn es ist mehr als die Summe der Kindergeldzahlungen, also 12 mal 184 Euro = 2 208 Euro. Wer dagegen sehr wenig verdient, wird mit dem Eingangssteuersatz von z. B. 13 Prozent belastet (bei 20 000 Euro Jahreseinkommen werden nicht 38,52 Prozent, d. h. 7 704 Euro gezahlt, sondern nur etwa 13 Prozent, d. h. etwas weniger als 2 800 Euro). Das Verfahren nennt man Progression im Steuertarif. Im letzten Fall würden bei dem Freibetrag 7 008 Euro entsprechend auch viel weniger Steuerzahlung erspart (s. Grafik), somit würde die höhere Summe des Kindergelds angerechnet werden (2 208 Euro). Die Entlastung durch den Kinderfreibetrag lohnt sich daher erst mit höherem Einkommen. Die genauen Grenzen können der Grafik entnommen werden, die Grenze liegt bei z. B. einem Kind bei 64 000 Euro Einkommen. Wer also mehr als dieses Grenzeinkommen im Jahr verdient, bekommt in Form der Steuerersparnis mehr als das Kindergeld ausgezahlt (es gibt allerdings Obergrenzen, s. Grafik). Das Bundesverfassungsgericht hatte 1998 ein Urteil gesprochen, demzufolge Erziehungsund Betreuungsleistungen als Existenzminimum steuerfrei (Freibetrag) bleiben und darüber hinaus an die zu zahlende Steuer gebunden sein müssten. Insofern kann diese Leistung nicht ganz abgeschafft, wohl aber könnte der Freibetrag erhöht oder gesenkt werden. Eine Erhöhung bzw. Senkung beispielsweise um 2 000 Euro kostet bzw. erspart dem Staat etwa 4 Milliarden Euro. Elterngeld Anspruch auf Elterngeld haben seit 2007 Eltern, die ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen, nicht 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |