| Volltext anzeigen | |

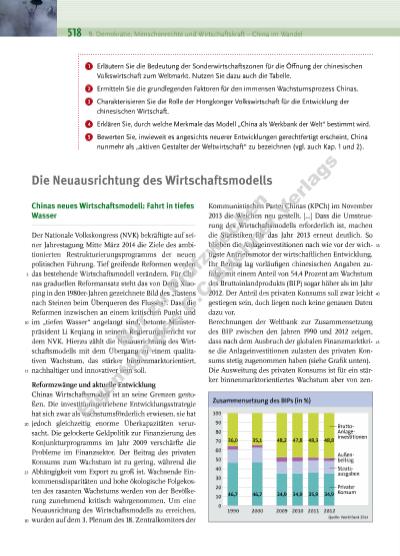

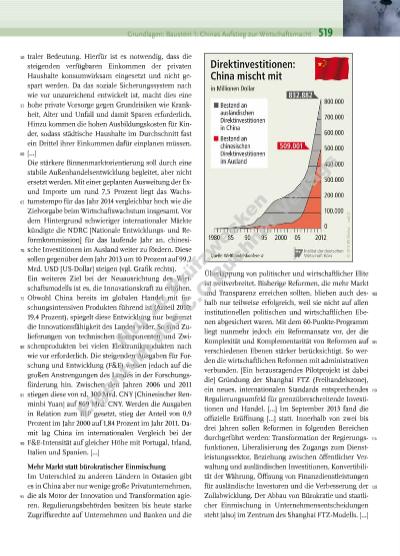

Grundlagen: Baustein 1: Chinas Aufstieg zur Wirtschaftsmacht 519 traler Bedeutung. Hierfür ist es notwendig, dass die steigenden verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte konsumwirksam eingesetzt und nicht gespart werden. Da das soziale Sicherungssystem nach wie vor unzureichend entwickelt ist, macht dies eine hohe private Vorsorge gegen Grundrisiken wie Krankheit, Alter und Unfall und damit Sparen erforderlich. Hinzu kommen die hohen Ausbildungskosten für Kinder, sodass städtische Haushalte im Durchschnitt fast ein Drittel ihrer Einkommen dafür einplanen müssen. […] Die stärkere Binnenmarktorientierung soll durch eine stabile Außenhandelsentwicklung begleitet, aber nicht ersetzt werden. Mit einer geplanten Ausweitung der Ex und Importe um rund 7,5 Prozent liegt das Wachstumstempo für das Jahr 2014 vergleichbar hoch wie die Zielvorgabe beim Wirtschaftswachstum insgesamt. Vor dem Hintergrund schwieriger internationaler Märkte kündigte die NDRC [Nationale Entwicklungsund Reformkommission] für das laufende Jahr an, chinesische Investitionen im Ausland weiter zu fördern. Diese sollen gegenüber dem Jahr 2013 um 10 Prozent auf 99,2 Mrd. USD [US-Dollar] steigen (vgl. Grafik rechts). Ein weiteres Ziel bei der Neuausrichtung des Wirtschaftsmodells ist es, die Innovationskraft zu erhöhen. Obwohl China bereits im globalen Handel mit forschungsintensiven Produkten führend ist (Anteil 2010: 19,4 Prozent), spiegelt diese Entwicklung nur begrenzt die Innovationsfähigkeit des Landes wider. So sind Zulieferungen von technischen Komponenten und Zwischenprodukten bei vielen Elektronikprodukten nach wie vor erforderlich. Die steigenden Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) weisen jedoch auf die großen Anstrengungen des Landes in der Forschungsförderung hin. Zwischen den Jahren 2006 und 2011 stiegen diese von rd. 300 Mrd. CNY [Chinesischer Renminbi Yuan] auf 869 Mrd. CNY. Werden die Ausgaben in Relation zum BIP gesetzt, stieg der Anteil von 0,9 Prozent im Jahr 2000 auf 1,84 Prozent im Jahr 2011. Damit lag China im internationalen Vergleich bei der F&E-Intensität auf gleicher Höhe mit Portugal, Irland, Italien und Spanien. […] Mehr Markt statt bürokratischer Einmischung Im Unterschied zu anderen Ländern in Ostasien gibt es in China aber nur wenige große Privatunternehmen, die als Motor der Innovation und Transformation agieren. Regulierungsbehörden besitzen bis heute starke Zugriffsrechte auf Unternehmen und Banken und die Überlappung von politischer und wirtschaftlicher Elite ist weitverbreitet. Bisherige Reformen, die mehr Markt und Transparenz erreichen sollten, blieben auch deshalb nur teilweise erfolgreich, weil sie nicht auf allen institutionellen politischen und wirtschaftlichen Ebenen abgesichert waren. Mit dem 60-Punkte-Programm liegt nunmehr jedoch ein Reformansatz vor, der die Komplexität und Komplementarität von Reformen auf verschiedenen Ebenen stärker berücksichtigt. So werden die wirtschaftlichen Reformen mit administrativen verbunden. [Ein herausragendes Pilotprojekt ist dabei die] Gründung der Shanghai FTZ (Freihandelszone), ein neues, internationalen Standards entsprechendes Regulierungsumfeld für grenzüberschreitende Investitionen und Handel. […] Im September 2013 fand die offizielle Eröffnung […] statt. Innerhalb von zwei bis drei Jahren sollen Reformen in folgenden Bereichen durchgeführt werden: Transformation der Regierungsfunktionen, Liberalisierung des Zugangs zum Dienstleistungssektor, Beziehung zwischen öffentlicher Verwaltung und ausländischen Investitionen, Konvertibilität der Währung, Öffnung von Finanzdienstleistungen für ausländische Investoren und die Verbesserung der Zollabwicklung. Der Abbau von Bürokratie und staatlicher Einmischung in Unternehmensentscheidungen steht [also] im Zentrum des Shanghai FTZ-Modells. […] 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge tu m d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |