| Volltext anzeigen | |

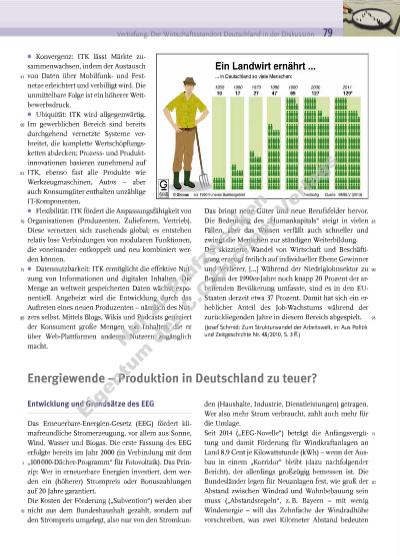

Vertiefung: Der Wirtschaftsstandort Deutschland in der Diskussion 79 ⦁ Konvergenz: ITK lässt Märkte zusammenwachsen, indem der Austausch von Daten über Mobilfunkund Festnetze erleichtert und verbilligt wird. Die unmittelbare Folge ist ein höherer Wettbewerbsdruck. ⦁ Ubiquität: ITK wird allgegenwärtig. Im gewerblichen Bereich sind bereits durchgehend vernetzte Systeme verbreitet, die komplette Wertschöpfungsketten abdecken; Prozessund Produktinnovationen basieren zunehmend auf ITK, ebenso fast alle Produkte wie Werkzeugmaschinen, Autos – aber auch Konsumgüter enthalten unzählige IT-Komponenten. ⦁ Flexibilität: ITK fördert die Anpassungsfähigkeit von Organisationen (Produzenten, Zulieferern, Vertrieb). Diese vernetzen sich zusehends global; es entstehen relativ lose Verbindungen von modularen Funktionen, die voneinander entkoppelt und neu kombiniert werden können. ⦁ Datennutzbarkeit: ITK ermöglicht die effektive Nutzung von Informationen und digitalen Inhalten. Die Menge an weltweit gespeicherten Daten wächst exponentiell. Angeheizt wird die Entwicklung durch das Auftreten eines neuen Produzenten – nämlich des Nutzers selbst. Mittels Blogs, Wikis und Podcasts generiert der Konsument große Mengen von Inhalten, die er über Web-Plattformen anderen Nutzern zugänglich macht. Das bringt neue Güter und neue Berufsfelder hervor. Die Bedeutung des „Humankapitals“ steigt in vielen Fällen, aber das Wissen verfällt auch schneller und zwingt die Menschen zur ständigen Weiterbildung. Der skizzierte Wandel von Wirtschaft und Beschäftigung erzeugt freilich auf individueller Ebene Gewinner und Verlierer. […] Während der Niedriglohnsektor zu Beginn der 1990er-Jahre noch knapp 20 Prozent der arbeitenden Bevölkerung umfasste, sind es in den EUStaaten derzeit etwa 37 Prozent. Damit hat sich ein erheblicher Anteil des Job-Wachstums während der zurückliegenden Jahre in diesem Bereich abgespielt. (Josef Schmid: Zum Strukturwandel der Arbeitswelt, in: Aus Politik und Zeitgeschichte Nr. 48/2010, S. 3 ff.) Energiewende – Produktion in Deutschland zu teuer? Entwicklung und Grundsätze des EEG Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fördert klimafreundliche Stromerzeugung, vor allem aus Sonne, Wind, Wasser und Biogas. Die erste Fassung des EEG erfolgte bereits im Jahr 2000 (in Verbindung mit dem „100 000-Dächer-Programm“ für Fotovoltaik). Das Prinzip: Wer in erneuerbare Energien investiert, dem werden ein (höherer) Strompreis oder Bonuszahlungen auf 20 Jahre garantiert. Die Kosten der Förderung („Subvention“) werden aber nicht aus dem Bundeshaushalt gezahlt, sondern auf den Strompreis umgelegt, also nur von den Stromkunden (Haushalte, Industrie, Dienstleistungen) getragen. Wer also mehr Strom verbraucht, zahlt auch mehr für die Umlage. Seit 2014 („EEG-Novelle“) beträgt die Anfangsvergütung und damit Förderung für Windkraftanlagen an Land 8,9 Cent je Kilowattstunde (kWh) – wenn der Ausbau in einem „Korridor“ bleibt (dazu nachfolgender Bericht), der allerdings großzügig bemessen ist. Die Bundesländer legen für Neuanlagen fest, wie groß der Abstand zwischen Windrad und Wohnbebauung sein muss („Abstandsregeln“, z. B. Bayern – mit wenig Windenergie – will das Zehnfache der Windradhöhe vorschreiben, was zwei Kilometer Abstand bedeuten 55 60 65 70 75 80 85 90 95 5 10 15 20 N r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |