| Volltext anzeigen | |

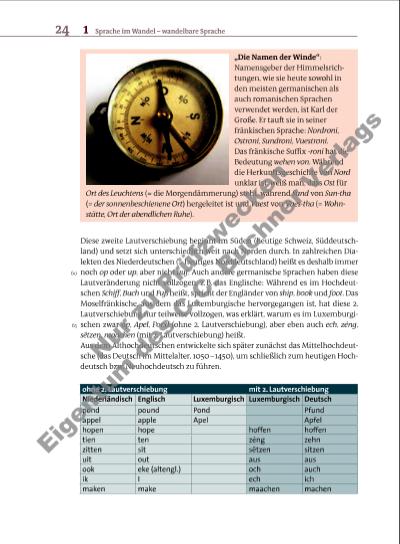

Beim Übergang vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen kommt es zu weiteren Veränderungen im Vokalsystem. Aus den Vokalen î, iu und û werden nun die Diphtonge ei, eu und au: mîn nîuwes hûs k mein neues Haus (Diphthongierung). Umgekehrt werden einige Diphthonge nun als lange Vokale ausgesprochen: liebe guote brūeder k liebe gute Brüder. Auch steht jetzt das Verb im Aussagesatz meistens an zweiter Stelle. Im 15. Jahrhundert entwickeln sich die Städte zu neuen Lebenszentren, neue Schulen und Universitäten werden gegründet. Durch die Erfi ndung des Buchdrucks im Jahr 1440 werden immer mehr Bücher zunächst auf Lateinisch, dann auf Deutsch gedruckt. Dadurch wird auch die sprachliche Vereinheitlichung vorangetrieben. Martin Luther gelingt es mit seiner Bibelübersetzung, seinen Tischreden und anderen Schrit en, eine größere Anzahl an Lesern zu erreichen. Allein von seiner Bibelübersetzung erscheinen bis zu seinem Tod über 400 Aufl agen. Der Reformator „schaut dem Volk aufs Maul“, bedient sich in seinen Texten also der Volkssprache, um verständlicher zu wirken. Luther war überzeugt: „… man mus nicht die buchstaben inn der lateinischen sprachen fragen, wie man sol Deutsch reden, wie diese esel thun, sondern, man mus die mutter jhm hause, die kinder auf der gassen, den gemeinen man auf dem marckt drumb fragen, und den selbigen auf das maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetzschen, so verstehen sie es den und mercken, das man Deutsch mit jn redet.“ Viele Begrif e und Wendungen im Deutschen gehen auf Luthers bildreiche Sprache zurück, z. B. der Lückenbüßer, das Feigenblatt, friedfertig, jemandem ein Dorn im Auge sein, Perlen vor die Säue werfen, sein Licht unter den Schef el stellen, seine Hände in Unschuld waschen … Seit dem Barockzeitalter wird die deutsche Sprache als das Neuhochdeutsche bezeichnet. Im Verhältnis zum Lateinischen nimmt sie nun eine wichtigere Stellung ein. Sprachgesellschat en versuchen, einheitliche Regeln zu erarbeiten und Einfl üsse aus anderen Sprachen einzudämmen. Manche Übertragungen werden dabei eher belacht (Zitterweh für Fieber, Gesichtserker für Nase), andere haben sich in die deutsche Sprache eingebürgert (folgerichtig für konsequent). Im 18. Jahrhundert steht die Sprachnormierung im Vordergrund, sie wird vor allem durch Johann Christoph Adelung vorangetrieben. Im 19. Jahrhundert entsteht die moderne Sprachwissenschat , begründet durch die Brüder Grimm, die Autoren des Deutschen Wörterbuchs. Ab 1880 versucht Konrad Duden, auch die deutsche Rechtschreibung zu normieren. Die Regeln, die in dem Zusammenhang erarbeitet werden, bleiben bis zur Reform der deutschen Rechtschreibung 1996 in Krat . Martin Luther (1483 – 1546), Reformator und Wegbereiter der neuhochdeutschen Sprache 70 75 80 85 90 95 100 105 110 25Die Entstehung der Sprache und ihre Veränderungen untersuchen N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |