| Volltext anzeigen | |

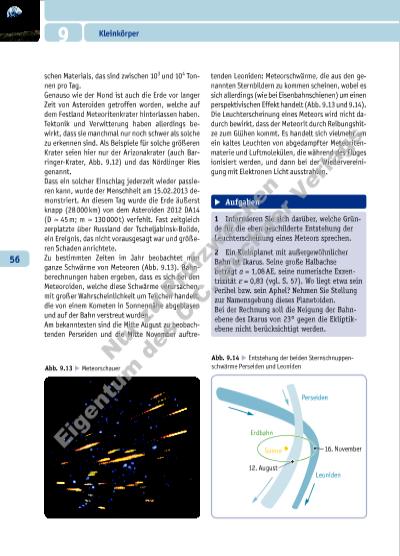

56 9 Kleinkörper Perseiden Erdbahn Sonne 12. August 16. November Leoniden Abb. 9.13 E Meteorschauer Abb. 9.14 E Entstehung der beiden Sternschnuppenschwärme Perseiden und Leoniden schen Materials, das sind zwischen 103 und 104 Tonnen pro Tag. Genauso wie der Mond ist auch die Erde vor langer Zeit von Asteroiden getroffen worden, welche auf dem Festland Meteoritenkrater hinterlassen haben. Tektonik und Verwitterung haben allerdings bewirkt, dass sie manchmal nur noch schwer als solche zu erkennen sind. Als Beispiele für solche größeren Krater seien hier nur der Arizonakrater (auch Barringer-Krater, Abb. 9.12) und das Nördlinger Ries genannt. Dass ein solcher Einschlag jederzeit wieder passieren kann, wurde der Menschheit am 15.02.2013 demonstriert. An diesem Tag wurde die Erde äußerst knapp (28 000 km) von dem Asteroiden 2012 DA14 (D ≈ 45 m; m ≈ 130 000 t) verfehlt. Fast zeitgleich zerplatzte über Russland der Tscheljabinsk-Bolide, ein Ereignis, das nicht vorausgesagt war und größeren Schaden anrichtete. Zu bestimmten Zeiten im Jahr beobachtet man ganze Schwärme von Meteoren (Abb. 9.13). Bahnberechnungen haben ergeben, dass es sich bei den Meteoroiden, welche diese Schwärme verursachen, mit großer Wahrscheinlichkeit um Teilchen handelt, die von einem Kometen in Sonnennähe abgeblasen und auf der Bahn verstreut wurden. Am bekanntesten sind die Mitte August zu beobachtenden Perseiden und die Mitte November auftretenden Leoniden: Meteorschwärme, die aus den genannten Sternbildern zu kommen scheinen, wobei es sich allerdings (wie bei Eisenbahnschienen) um einen perspektivischen Effekt handelt (Abb. 9.13 und 9.14). Die Leuchterscheinung eines Meteors wird nicht dadurch bewirkt, dass der Meteorit durch Reibungshitze zum Glühen kommt. Es handelt sich vielmehr um ein kaltes Leuchten von abgedampfter Meteoritenmaterie und Luftmolekülen, die während des Fluges ionisiert werden, und dann bei der Wiedervereinigung mit Elektronen Licht ausstrahlen. E Aufgaben 1 Informieren Sie sich darüber, welche Gründe für die eben geschilderte Entstehung der Leuchterscheinung eines Meteors sprechen. 2 Ein Kleinplanet mit außergewöhnlicher Bahn ist Ikarus. Seine große Halbachse beträgt a = 1,08 AE, seine numerische Exzentrizität ε = 0,83 (vgl. S. 57). Wo liegt etwa sein Perihel bzw. sein Aphel? Nehmen Sie Stellung zur Namensgebung dieses Planetoiden. Bei der Rechnung soll die Neigung der Bahnebene des Ikarus von 23° gegen die Ekliptikebene nicht berücksichtigt werden. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e s C .C . B u c h e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |