| Volltext anzeigen | |

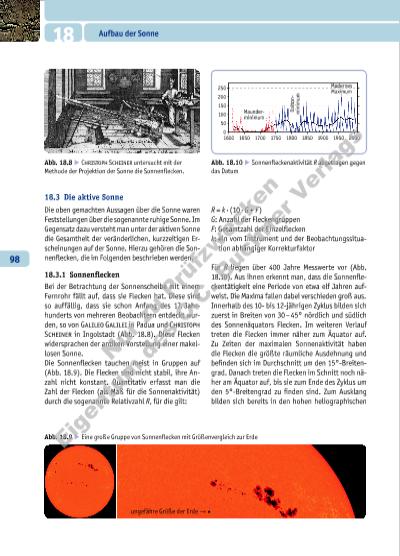

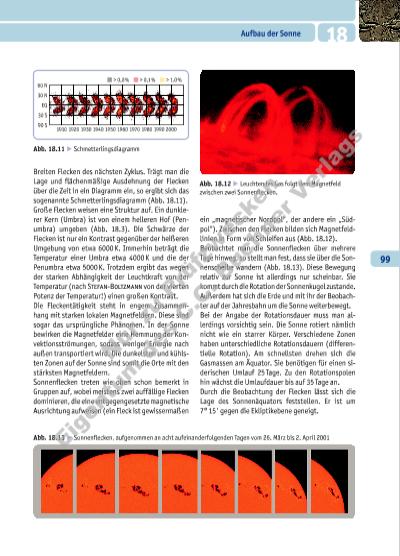

99 18Aufbau der Sonne Breiten Flecken des nächsten Zyklus. Trägt man die Lage und lächenmäßige Ausdehnung der Flecken über die Zeit in ein Diagramm ein, so ergibt sich das sogenannte Schmetterlingsdiagramm (Abb. 18.11). Große Flecken weisen eine Struktur auf. Ein dunklerer Kern (Umbra) ist von einem helleren Hof (Penumbra) umgeben (Abb. 18.3). Die Schwärze der Flecken ist nur ein Kontrast gegenüber der heißeren Umgebung von etwa 6000 K. Immerhin beträgt die Temperatur einer Umbra etwa 4000 K und die der Penumbra etwa 5000 K. Trotzdem ergibt das wegen der starken Abhängigkeit der Leuchtkraft von der Temperatur (nach Stefan-Boltzmann von der vierten Potenz der Temperatur!) einen großen Kontrast. Die Fleckentätigkeit steht in engem Zusammenhang mit starken lokalen Magnetfeldern. Diese sind sogar das ursprüngliche Phänomen. In der Sonne bewirken die Magnetfelder eine Hemmung der Konvektionsströmungen, sodass weniger Energie nach außen transportiert wird. Die dunkelsten und kühlsten Zonen auf der Sonne sind somit die Orte mit den stärksten Magnetfeldern. Sonnenlecken treten wie oben schon bemerkt in Gruppen auf, wobei meistens zwei auffällige Flecken dominieren, die eine entgegengesetzte magnetische Ausrichtung aufweisen (ein Fleck ist gewissermaßen ein „magnetischer Nordpol“, der andere ein „Südpol“). Zwischen den Flecken bilden sich Magnetfeldlinien in Form von Schleifen aus (Abb. 18.12). Beobachtet man die Sonnenlecken über mehrere Tage hinweg, so stellt man fest, dass sie über die Sonnenscheibe wandern (Abb. 18.13). Diese Bewegung relativ zur Sonne ist allerdings nur scheinbar. Sie kommt durch die Rotation der Sonnenkugel zustande. Außerdem hat sich die Erde und mit ihr der Beobachter auf der Jahresbahn um die Sonne weiterbewegt. Bei der Angabe der Rotationsdauer muss man allerdings vorsichtig sein. Die Sonne rotiert nämlich nicht wie ein starrer Körper. Verschiedene Zonen haben unterschiedliche Rotationsdauern (differentielle Rotation). Am schnellsten drehen sich die Gasmassen am Äquator. Sie benötigen für einen siderischen Umlauf 25 Tage. Zu den Rotationspolen hin wächst die Umlaufdauer bis auf 35 Tage an. Durch die Beobachtung der Flecken lässt sich die Lage des Sonnenäquators feststellen. Er ist um 7° 15' gegen die Ekliptikebene geneigt. Abb. 18.11 E Schmetterlingsdiagramm 90 N 30 N EQ 30 S 90 S 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 > 0,0 % > 0,1 % > 1,0 % Abb. 18.12 E Leuchtendes Gas folgt dem Magnetfeld zwischen zwei Sonnenlecken. Abb. 18.13 E Sonnenlecken, aufgenommen an acht aufeinanderfolgenden Tagen vom 26. März bis 2. April 2001 N u r zu P rü fz w e c k e E ig e tu m d s C .C . B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |