| Volltext anzeigen | |

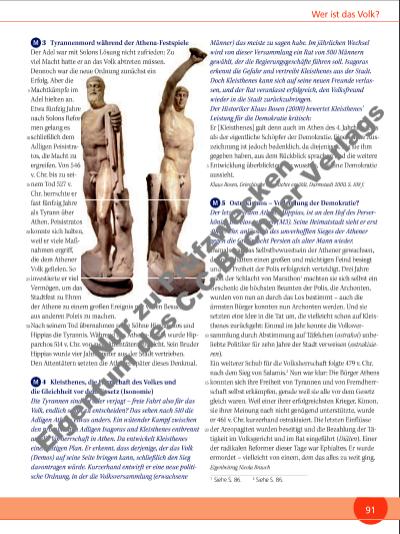

91 Wer ist das Volk? 3 Tyrannenmord während der Athena-Festspiele Der Adel war mit Solons Lösung nicht zufrieden: Zu viel Macht hatte er an das Volk abtreten müssen. Dennoch war die neue Ordnung zunächst ein Erfolg. Aber die Machtkämpfe im Adel hielten an. Etwa fünfzig Jahre nach Solons Reformen gelang es schließlich dem Adligen Peisistratos, die Macht zu ergreifen. Von 546 v. Chr. bis zu seinem Tod 527 v. Chr. herrschte er fast fünfzig Jahre als Tyrann über Athen. Peisistratos konnte sich halten, weil er viele Maßnahmen ergriff, die dem Athener Volk gefielen. So investierte er viel Vermögen, um das Stadtfest zu Ehren der Athene zu einem großen Ereignis mit vielen Besuchern aus anderen Poleis zu machen. Nach seinem Tod übernahmen seine Söhne Hipparchos und Hippias die Tyrannis. Während des Athena-Festes wurde Hipparchos 514 v. Chr. von zwei Attentätern erdolcht. Sein Bruder Hippias wurde vier Jahre später aus der Stadt vertrieben. Den Attentätern setzten die Athener später dieses Denkmal. 4 Kleisthenes, die Herrschaft des Volkes und die Gleichheit vor dem Gesetz (Isonomie) Die Tyrannen sind tot oder verjagt – freie Fahrt also für das Volk, endlich selbst zu entscheiden? Das sehen nach 510 die Adligen Athens etwas anders. Ein wütender Kampf zwischen den prominenten Adligen Isagoras und Kleisthenes entbrennt um die Vorherrschaft in Athen. Da entwickelt Kleisthenes einen listigen Plan. Er erkennt, dass derjenige, der das Volk (Demos) auf seine Seite bringen kann, schließlich den Sieg davontragen würde. Kurzerhand entwirft er eine neue politische Ordnung, in der die Volksversammlung (erwachsene Männer) das meiste zu sagen habe. Im jährlichen Wechsel wird von dieser Versammlung ein Rat von 500 Männern gewählt, der die Regierungs geschäfte führen soll. Isagoras erkennt die Gefahr und vertreibt Kleisthenes aus der Stadt. Doch Kleisthenes kann sich auf seine neuen Freunde verlassen, und der Rat veranlasst erfolgreich, den Volksfreund wieder in die Stadt zurückzubringen. Der Historiker Klaus Rosen (2000) bewertet Kleisthenes’ Leistung für die Demokratie kritisch: Er [Kleisthenes] galt denn auch im Athen des 4. Jahrhunderts als der eigentliche Schöpfer der Demokratie. Eine solche Auszeichnung ist jedoch bedenklich, da diejenigen, die sie ihm gegeben haben, aus dem Rückblick sprachen und die weitere Entwicklung überblickten. Sie wussten, wie eine Demokratie aussieht. Klaus Rosen, Griechische Geschichte erzählt, Darmstadt 2000, S. 108 f. 5 Ostrakismos – Vollendung der Demokratie? Der letzte Tyrann Athens, Hippias, ist an den Hof des Perserkönigs Dareios geflohen (M3). Seine Heimatstadt sieht er erst 490 v. Chr. anlässlich des unverhofften Sieges der Athener gegen die Großmacht Persien als alter Mann wieder. Damals war das Selbstbewusstsein der Athener gewachsen, denn sie hatten einen großen und mächtigen Feind besiegt und die Freiheit der Polis erfolgreich verteidigt. Drei Jahre nach der Schlacht von Marathon1 machten sie sich selbst ein Geschenk: die höchsten Beamten der Polis, die Archonten, wurden von nun an durch das Los bestimmt – auch die ärmsten Bürger konnten nun Archonten werden. Und sie setzten eine Idee in die Tat um, die vielleicht schon auf Kleisthenes zurückgeht: Einmal im Jahr konnte die Volksversammlung durch Abstimmung auf Täfelchen (ostrakoi) unbeliebte Politiker für zehn Jahre der Stadt verweisen (ostrakisieren). Ein weiterer Schub für die Volksherrschaft folgte 479 v. Chr. nach dem Sieg von Salamis.2 Nun war klar: Die Bürger Athens konnten sich ihre Freiheit von Tyrannen und von Fremdherrschaft selbst erkämpfen, gerade weil sie alle vor dem Gesetz gleich waren. Weil einer ihrer erfolgreichsten Krieger, Kimon, sie ihrer Meinung nach nicht genügend unterstützte, wurde er 461 v. Chr. kurzerhand ostrakisiert. Die letzten Einflüsse der Areopagiten wurden beseitigt und die Bezahlung der Tätigkeit im Volksgericht und im Rat eingeführt (Diäten). Einer der radikalen Reformer dieser Tage war Ephialtes. Er wurde ermordet – vielleicht von einem, dem das alles zu weit ging. Eigenbeitrag Nicola Brauch 1 Siehe S. 86. 2 Siehe S. 86. 5 5 10 15 20 5 10 15 20 25 30 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um es C .C .B uc er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |