| Volltext anzeigen | |

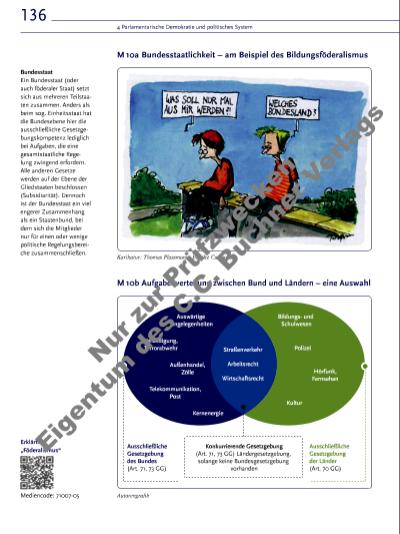

137 M 10c Bundesstaatlichkeit – kontrovers diskutiert. 15 20 Der deutsche Föderalismus ist so, dass er sogar die alten Spruchweisheiten Lügen straft: „Variatio delectat“ sagen die Lateiner. Vielfalt macht Freude. Die Vielfalt gibt es in Deutschland, die Freude nicht: Die 16 Bundesländer leisten sich 16 verschiedene Bildungssysteme. Das ist keine schöne Abwechslung. Wem macht es Freude, wenn in Deutschland einige tausend verschiedene Lehrpläne gelten? Wem macht es Freude, wenn jedes Bundesland seine eigenen Hochschulen betreibt? Wenn a) Heribert Prantl: Bildungsföderalismus macht keinen Sinn hier Studiengebühren erhoben werden und dort nicht? […] Die Anforderungen im Gymnasium weichen so stark voneinander ab, dass Jugendliche besser in Köln bleiben, wenn Väter oder Mütter eine neue Arbeitsstelle in München antreten. Ist das die Bürgernähe, von der Landespolitiker reden, wenn sie den Föderalismus verteidigen? Dieser Bildungsföderalismus ist praktizierte Bürgerferne. Heribert Prantl, Ein deutscher Sadismus, in: Süddeutsche Zeitung, 22.10.2008 5 10 30 35 Was mich stört, ist […] die unbefragte Annahme, Einheitlichkeit sei ein Wert an sich, oder […] die unkritische Unterstellung, der höheren Entscheidungsebene stehe automatisch auch die höhere Weisheit bei ihren Entscheidungen zu Gebote. […] Einheitlichkeit ist manchmal nötig, um uns das Leben durch Verlässlichkeiten zu erleichtern (auf welcher Straßenseite rollt der Verkehr?). Aber produktiv ist sie nicht. Das Prinzip Vielfalt ist das Leitprinzip eines jeden recht verstandenen Föderalismus. Es geht darum, vorgefundener Vielfalt gerecht zu werden: Die Verhältnisse im Saarland sind anders als in MecklenburgVorpommern. Darum werden ihnen Entscheidungen, die in Saarbrücken bzw. in Schwerin getroffen werden, eher gerecht als Entscheidungen, die in Berlin für die ganze Bundesrepublik getroffen werden. Es geht um das vielbeschworene (aber wenig praktizierte) Prinzip der Subsidiarität. […] Ist Vielfalt damit zum einen Ausdruck und Bedingung von Freiheit, b) Roman Herzog: Für einen Wettbewerbsföderalismus so beruht zum anderen ihre produktive Kraft auf dem Wettbewerb, den sie ja erzeugt, sobald man sie als „Vielfalt der Lösungsansätze“ versteht. Geht man davon aus, dass es dem Erkenntnisvermögen nur ausnahmsweise gelingt, auf Anhieb die richtige Lösung eines Problems zu fi nden, so wird klar: Dass sich unter 16 Lösungsansätzen der richtige fi ndet, ist 16-mal wahrscheinlicher, als dass ein einziger fl ächendeckender Ansatz die Lösung bringt. Roman Herzog, Kooperation und Wettbewerb – Essay, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 50/2006, S. 5 – 7 5 10 15 20 25 Heribert Prantl ist ein deutscher Jurist, Journalist und Autor. Er leitet seit 1995 das Ressort für Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Roman Herzog (CDU) war Präsident des Bundesverfassungsgerichts und von 1994 – 1999 Deutscher Bundespräsident. 4.1 Das Grundgesetz – Grundrechte und Grundwerte Aufgaben 1. Analysiere die Karikatur (M 10a). 2. Erkläre, warum der Bund für die Landesverteidigung und die Terrorabwehr zuständig ist und die Länder für die Polizei verantwortlich sind (M 10b). 3. Stelle Heribert Prantls Kritik an der Länderzuständigkeit für das Bildungsund Schulwesen dar und beziehe sie auf die Karikatur in M 10a (M 10c). 4. Stelle Roman Herzogs Forderung nach einem „Wettbewerbsföderalismus“ Heribert Prantls Föderalismuskritik gegenüber (M 10c). Nu r z ur P rü fzw ec ke n Ei ge tu m d es C. C. B uc hn er V er ag s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |