| Volltext anzeigen | |

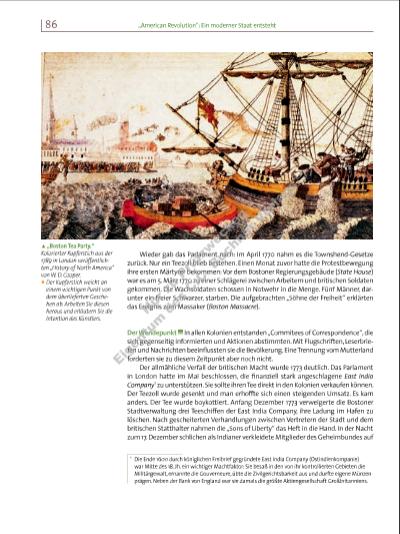

die Schiffe und warfen alle 342 Teekisten im Wert von gut 10 000 britischen Pfund (heute etwa 700 000 Euro) über Bord. Mit der später ironisch als Boston Tea Party bezeichneten Aktion war ein Wendepunkt in dem Konfl ikt zwischen Kolonien und Mutterland erreicht (uM3). Die „Unerträglichen Gesetze“ London reagierte mit aller Härte. Im Parlament wurden 1774 in kurzer Folge vier Gesetze (Coercive Acts: von „coercive“ = zwingen, etwas erzwingen) verabschiedet, die die Kolonisten als „Unerträgliche Gesetze“ (Intolerable Acts) bezeichneten. Im Einzelnen bestimmten sie: • Der Bostoner Hafen sollte gesperrt bleiben, bis die Stadt den Tee erstattet haben würde. • Die Gemeindeversammlungen (town meetings) in Massachusetts wurden der königlichen Kontrolle unterstellt. • Gerichtsverhandlungen gegen straffällige königliche Beamte sollten nach Großbritannien verlegt werden. • Britische Soldaten konnten bei Bedarf auch in Privathäuser einquartiert werden. Die Gesetze sollten zu einer Isolierung des Unruheherdes führen. Sie erreichten allerdings das genaue Gegenteil: Kaufl eute und Politiker der Küstenkolonien von New York bis nach South Carolina hinunter solidarisierten sich mit Massachusetts und kritisierten die britischen Maßnahmen öffentlich. „Ich bin … ein Amerikaner“ Die widerstandsbereiten Kolonialparlamente reagierten wie schon neun Jahre zuvor auf den „Stamp Act“: Sie beriefen einen Kongress ein, um eine gemeinsame Haltung gegenüber Großbritannien abzusprechen. Vom 5. September bis 26. Oktober 1774 tagten in der Stadt Philadelphia 55 Delegierte aus zwölf Kolonien. Georgia zögerte noch. Bereits am zweiten Versammlungstag verkündete Patrick Henry aus Virginia: „Die Unterscheidung zwischen Virginiern, Pennsylvaniern, New Yorkern und Neuengländern hat aufgehört. Ich bin kein Virginier, sondern ein Amerikaner.“ Diese Ansicht teilten damals noch längst nicht alle Delegierten. Gemeinsam erklärten sie aber die „Intolerable Acts“ für unvereinbar mit der britischen Verfassung. Am Ende dieser Versammlung, die als Erster Kontinentalkongress in die Geschichte einging, wurde ein Einfuhrboykott britischer Waren beschlossen, der streng überwacht werden sollte. Außerdem vereinbarte man, am 10. Mai 1775 erneut zusammenzukommen. Das britische Parlament reagierte auf die Beschlüsse des Ersten Kontinentalkongresses mit einer Seeblockade. Die Kolonien sollten wirtschaftlich in die Knie und zum Einlenken gezwungen werden – ein Vorgehen, das in den Kolonien als „Kriegserklärung“ interpretiert wurde. Unabhängigkeitskampf und Bürgerkrieg In der Nähe von Boston kam es bei den beiden Landstädtchen Lexington und Concord im April 1775 zu ersten Gefechten zwischen Soldaten der Krone und einheimischen Bürgerwehren (Milizen). Wer den ersten Schuss abgab, ist bis heute nicht bekannt. Damit hatte der Kampf um die Unabhängigkeit der Kolonien vom Mutterland begonnen, ohne dass dies den Beteiligten zu dem Zeitpunkt schon bewusst war. Am 10. Mai 1775 trat wie vereinbart in Philadelphia der Zweite Kontinentalkongress zusammen. Die Delegierten der zwölf Kolonien, denen sich später auch Vertreter Georgias anschlossen, riefen den Verteidigungszustand für alle Kolonien aus und organiMiliz (lat. militia: Militärdienst): Bürgeroder Volksarmee, deren Angehörige nur kurzfristig ausgebildet und nur im Kriegsfall einberufen werden 87„American Revolution“: Ein moderner Staat entsteht 7316_1_1_2015_080-107_Krisen_Revolutionen.indd 87 05.05.15 13:01 Nu r z u Pr üf zw ec ke Ei ge nt um d s C .C . B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |