| Volltext anzeigen | |

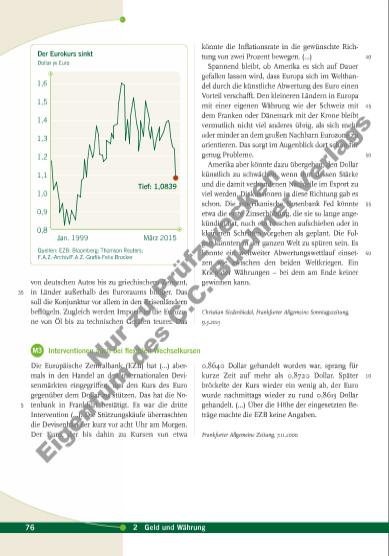

Aufgaben 1. a) Erklären Sie die Kaufkraftparitätentheorie. b) Erläutern Sie, warum die Kaufkraftparitätentheorie nur eingeschränkt zur Erklärung von Wechselkursschwankungen geeignet ist. 2. Erklären Sie, wie Zinssenkungen der EZB und Interventionen am Devisenmarkt zu einem steigenden Dollarkurs führen können. Berücksichtigen Sie mögliche Auswirkungen dieser Maßnahme auf die Preisstabilität in Europa. 3. Zeigen Sie mit Hilfe des Marktmodells, wie die EZB die Senkung eines spekulativ überhöhten Dollarkurses erreichen könnte. 4. Erklären Sie auch anhand einer grafischen Darstellung, welche Auswirkungen es auf die Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar hat, wenn sich kapitalkräftige Staaten vom Dollar abwenden und mit Euro eindecken. 5. a) Beschreiben Sie die Entwicklung, die der Wert des Euro seit seiner Einführung gegenüber dem Dollar genommen hat (M1). b) Erläutern Sie die Veränderung der EuroDollarRelation im angegebenen Zeitraum 1999–2013 vor dem Hintergrund ökonomischpolitischer Entwicklungen (M1). 6. Stellen Sie die Vor und Nachteile eines „schwachen“ Euro für die deutsche Volkswirtschaft zusammen (M2). 7. Stellen Sie die beabsichtigte Wirkung der in M3 dargestellten Interventionen der EZB am Devisenmarkt dar und beurteilen Sie die Erfolgsaussichten von Stützungskäufen (M3). Mit der Einführung des Euro wurde die geld und währungspolitische Kompetenz von den nationa len Notenbanken auf die Europäische Zentral bank übertragen, die zusammen mit allen nationa len Zentralbanken der EUStaaten das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) bil det. Die Haupt aufgabe der EZB besteht darin, im Euroraum für stabile Preise zu sorgen. Nach dem Vorbild der deutschen Bundesbank ist die EZB von politi schen Weisungen unabhängig. Sie kann über den Einsatz ihrer Instrumente selbst ent scheiden und darf von den Regierungen nicht zu Maßnahmen verpflichtet werden, die ihrem Auf trag zuwiderlaufen. Die EZB richtet ihre geldpolitischen Instrumente – insbesondere die Hauptrefinanzierungsgeschäf te – vorrangig darauf, die Zinskonditionen und die Knappheitsverhältnisse am Geldmarkt so zu steuern, dass die Volkswirtschaften einerseits ausreichend mit Geld ausgestattet sind, anderer seits die Preisniveaustabilität nicht gefährdet wird. Die Wirkungsweise geldpolitischer Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung stellt sich verein facht so dar: Erhöht die EZB die Leitzinsen, so trifft dies zunächst nur die Geschäftsbanken, die aber ihre höheren Geldbeschaffungskosten an die privaten Kreditnehmer – Haushalte und Unter nehmen – weitergeben. Deren kreditfinanzierte Nachfrage soll dadurch sinken, der Preisanstieg verlangsamt sich. Inflation hängt letztlich immer auch mit einer Zu nahme des Geldvolumens zusammen. Die geldpo Z Zusammenfassung Geld und Währung 772.5 Währungspolitik in der Europäischen Union Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um de s C .C . B uc hn er V e la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |