| Volltext anzeigen | |

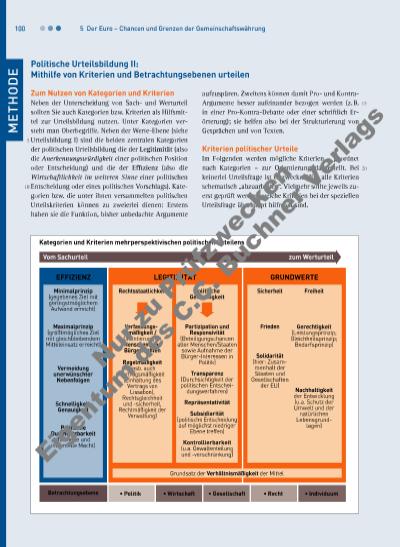

100 M E TH O D E 5 Der Euro – Chancen und Grenzen der Gemeinschaftswährung Politische Urteilsbildung II: Mithilfe von Kriterien und Betrachtungsebenen urteilen Zum Nutzen von Kategorien und Kriterien Neben der Unterscheidung von Sachund Werturteil sollten Sie auch Kategorien bzw. Kriterien als Hilfsmittel zur Urteilsbildung nutzen. Unter Kategorien versteht man Oberbegriffe. Neben der Werte-Ebene (siehe Urteilsbildung I) sind die beiden zentralen Kategorien der politischen Urteilsbildung die der Legitimität (also die Anerkennungswürdigkeit einer politischen Position oder Entscheidung) und die der Effizienz (also die Wirtschaftlichkeit im weiteren Sinne einer politischen Entscheidung oder eines politischen Vorschlags). Kategorien bzw. die unter ihnen versammelten politischen Urteilskriterien können zu zweierlei dienen: Erstens haben sie die Funktion, bisher unbedachte Argumente aufzuspüren. Zweitens können damit Pround KontraArgumente besser aufeinander bezogen werden (z. B. in einer Pro-Kontra-Debatte oder einer schriftlich Erörterung); sie helfen also bei der Strukturierung von Gesprächen und von Texten. Kriterien politischer Urteile Im Folgenden werden mögliche Kriterien – geordnet nach Kategorien – zur Orientierung dargestellt. Bei keinerlei Urteilsfrage ist es zweckmäßig, alle Kriterien schematisch „abzuarbeiten“. Vielmehr sollte jeweils zuerst geprüft werden, welche Kriterien bei der speziellen Urteilsfrage überhaupt hilfreich sind. Politische Gerechtigkeit Partizipation und Responsivität (Beteiligungschancen aller Menschen/Staaten sowie Aufnahme der Bürger-Interessen in Politik) Transparenz (Durchsichtigkeit der politischen Entscheidungsverfahren) Repräsentativität Subsidiarität (politische Entscheidung auf möglichst niedriger Ebene treffen) Kontrollierbarkeit (u.a. Gewaltenteilung und -verschränkung) Kategorien und Kriterien mehrperspektivischen politischen Urteilens LEGITIMITÄT GRUNDWERTEEFFIZIENZ Minimalprinzip (gegebenes Ziel mit geringstmöglichem Aufwand erreicht) Maximalprinzip (größtmögliches Ziel mit gleichbleibendem Mitteleinsatz erreicht) Vermeidung unerwünschter Nebenfolgen Schnelligkeit, Genauigkeit Politische Durchsetzbarkeit (formelle und informelle Macht) Betrachtungsebene Sicherheit Frieden Freiheit Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel Vom Sachurteil zum Werturteil Rechtsstaatlichkeit Verfassungsmäßigkeit / Orientierung an Menschenund Bürgerrechten Regelmäßigkeit (insb. auch Vertragsmäßigkeit (Einhaltung des Vertrags von Lissabon), Rechtsgleichheit und -sicherheit, Rechtmäßigkeit der Verwaltung) Gerechtigkeit (Leistungsprinzip; Gleichheitsprinzip; Bedarfsprinzip) Solidarität (hier: Zusammenhalt der Staaten und Gesellschaften der EU) Nachhaltigkeit der Entwicklung (u.a. Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen) • Politik • Wirtschaft • Gesellschaft • Recht • Individuum 5 10 15 20 Nu zu P rü fzw ec k n Ei ge nt um d s C .C . B uc hn er V rla gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |