| Volltext anzeigen | |

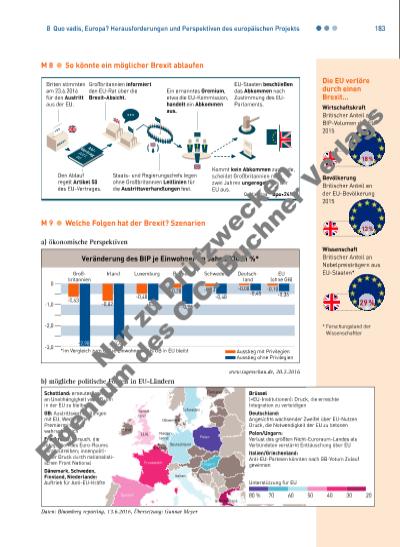

184 8 Quo vadis, Europa? Herausforderungen und Perspektiven des europäischen Projekts Was genau passiert, wenn die Briten im Juni [2016] für den Brexit stimmen, ist unklar. Nach Art. 50 EUVertrag kann jeder Mitgliedstaat den Austritt aus der EU erklären. Dieser tritt jedoch nicht sofort in Kraft, sondern erst nach einer Frist von zwei Jahren. In dieser Zeit soll zwischen dem Mitgliedstaat und der EU ein Austrittsabkommen ausgehandelt werden, welches auch den „Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union“ beinhaltet – also beispielsweise seine weitere Beteiligung am Europäischen Wirtschaftsraum oder am Bildungsprogramm Erasmus Plus. Erst wenn dieses Austrittsabkommen steht, wird klar sein, wie weit „draußen“ Großbritannien künftig ist. [...] Großbritannien wird im Binnenmarkt bleiben wollen In Bezug auf die Wirtschaftspolitik dürfte das einigermaßen klar sein: Großbritannien würde hier sicherlich ein möglichst umfassendes Freihandelsabkommen anstreben, um eng in den Europäischen Binnenmarkt integriert zu bleiben. [...] Im Ergebnis könnte Großbritannien damit in einer ähnlichen Position sein wie Norwegen oder die Schweiz heute: Um am europäischen Binnenmarkt teilnehmen zu dürfen, müssen diese Länder die entsprechenden EU-Rechtsakte umsetzen, ohne jedoch am Gesetzgebungsprozess selbst beteiligt zu sein. Für die betreffenden Staaten ist das kein besonders attraktives Modell, weshalb vor einigen Monaten auch der frühere norwegische Außenminister Espen Barth Eide (Ap/SPE) die Briten vor einem EU-Austritt gewarnt hat. Der EU selbst hingegen würde es kaum weh tun, wenn Großbritannien auf diese Weise auf sein Mitspracherecht verzichtet. Dennoch ist der Brexit aus wirtschaftlicher Sicht ein Risiko für die EU: Mindestens bis der Austrittsvertrag ausgehandelt ist, wäre er mit einer hohen Unsicherheit verbunden, die Anleger von Investitionen abschrecken könnte. Darunter würde zwar vor allem M 10 Muss die EU den Brexit fürchten? Großbritannien selbst leiden, insbesondere falls die großen Banken aus der Londoner City beginnen, ihre Sitze in einen sicheren Hafen auf dem Kontinent zu verlegen. Aber natürlich sind Großbritannien und die EU wirtschaftlich eng vernetzt, und eine britische Wirtschaftskrise würde auch im Rest der EU das Wachstum schwächen. Kaum Auswirkungen auf die Innenund Außenpolitik In anderen Politikbereichen dürften die Auswirkungen eines britischen Austritts noch weniger dramatisch ausfallen. In Fragen der Innenund Justizpolitik etwa verfügt das Vereinigte Königreich schon jetzt über weitreichende Ausnahmeklauseln: Es ist nicht Mitglied des Schengen-Raums und nimmt auch an der übrigen EU-Gesetzgebung in diesem Bereich nur sehr begrenzt teil. Selbst die EU-Grundrechtecharta findet in Großbritannien schon heute keine Anwendung. In der Außenpolitik wiederum ist Großbritannien zwar ein Schwergewicht mit einem großen und effizienten diplomatischen Dienst, einer schlagkräftigen Armee und einem ständigen Sitz im UNSicherheitsrat. Trotzdem würde ein Brexit auch hier keine allzu gravierenden Veränderungen bringen: Bekanntlich handelt die EU in der Außenpolitik nur nach einstimmigen Entscheidungen aller Mitgliedsregierungen und meistens auf Grundlage einer freiwilligen „Koalition der Willigen“, die auch für Nicht-Mitglieder offensteht. […] Ein Verlust für die politische Kultur der EU? Ein anderes Argument, weshalb die EU einen britischen Austritt fürchten sollte, betrifft die politische Kultur. Wie die Neue Zürcher Zeitung vor einigen Wochen schrieb, hat „der britische Einfluss [...] die EU liberaler, wettbewerbsorientierter, weniger zentralistisch und transatlantischer gemacht“; für den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU/EVP) wäre die EU ohne Großbritannien „weniger effizient und weniger liberal“. [...] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Nu r z u Pr üf zw ec k n Ei ge nt um d s C C. B uc hn r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |