| Volltext anzeigen | |

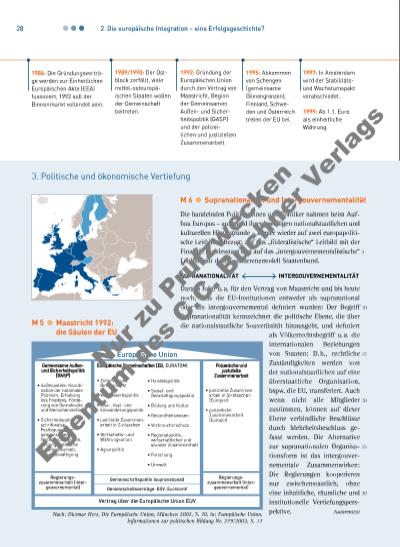

28 2 Die europäische Integration – eine Erfolgsgeschichte? M 5 Maastricht 1992: Die Säulen der EU 1986: Die Gründungsverträge werden zur Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) fusioniert, 1992 soll der Binnenmarkt vollendet sein. 1989/1990: Der Ost block zerfällt, viele mittel-osteuropäischen Staaten wollen der Gemeinschaft beitreten. 1992: Gründung der Europäischen Union durch den Vertrag von Maastricht, Beginn der Gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik (GASP) und der polizei lichen und justiziellen Zusammenarbeit. 1995: Abkommen von Schengen (gemeinsame Binnengrenzen); Finnland, Schweden und Österreich treten der EU bei. 1997: In Amsterdam wird der Stabilitäts und Wachstumspakt verabschiedet. 1999: Ab 1.1. Euro als einheitliche Währung. Die handelnden Politikerinnen und Politiker nahmen beim Aufbau Europas – aufgrund ihrer jeweiligen nationalstaatlichen und kulturellen Hintergründe – immer wieder auf zwei europapolitische Leitbilder Bezug: auf das „föderalistische“ Leitbild mit der Finalität Bundesstaat und auf das „intergouvernementalistische“ Leitbild mit dem Konkurrenzmodell Staatenbund. Daraus folgt u. a. für den Vertrag von Maastricht und bis heute noch, dass die EU-Institutionen entweder als supranational oder als intergouvernemental definiert wurden: Der Begriff Supranationalität kennzeichnet die politische Ebene, die über die nationalstaatliche Souveränität hinausgeht, und definiert als Völkerrechtsbegriff u. a. die internationalen Beziehungen von Staaten: D. h., rechtliche Zuständigkeiten werden von der nationalstaatlichen auf eine überstaatliche Organisation, bspw. die EU, transferiert. Auch wenn nicht alle Mitglieder zustimmen, können auf dieser Ebene verbindliche Beschlüsse durch Mehrheitsbeschluss gefasst werden. Die Alternative zur supranationalen Organisationsform ist das intergouvernementale Zusammenwirken: Die Regierungen kooperieren nur zwischenstaatlich, ohne eine inhaltliche, räumliche und institutionelle Vertiefungsperspektive. Autorentext Europäische Union Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik (GASP) • Außenpolitik: Koordination der nationalen Politiken, Erhaltung des Friedens, Förderung von Demokratie und Menschenrechten • Sicherheitspolitik: schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, rüstungspolitische Zusammenarbeit, Krisenbewältigung Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit • justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) • polizeiliche Zusammenarbeit (Europol) Europäische Gemeinschaften (EG, EURATOM) • Zollunion und Binnenmarkt • Wettbewerbspolitik • Visa-, Asylund Einwanderungspolitik • justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen • Wirtschaftsund Währungsunion • Agrarpolitik Regierungszusammenarbeit (intergouvernemental) Vertrag über die Europäische Union EUV Regierungszusammenarbeit (intergouvernemental) Gemeinschaftspolitik (supranational) Gemeinschaftsverträge: EGV, EuratomV • Handelspolitik • Sozialund Beschäftigungspolitik • Bildung und Kultur • Gesundheitswesen • Verbraucherschutz • Regionalpolitik, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt • Forschung • Umwelt M 6 Supranationalität und Intergouvernementalität SUPRANATIONALITÄT INTERGOUVERNEMENTALITÄT M 5 Maastricht 1992: die Säulen der EU Nach: Dietmar Herz, Die Europäische Union, München 2002, S. 70, in: Europäische Union, Informationen zur politischen Bildung Nr. 279/2003, S. 17 3. Politische und ökonomische Vertiefung 5 10 15 20 25 30 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei en tu d s C .C . B ch ne r V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |