| Volltext anzeigen | |

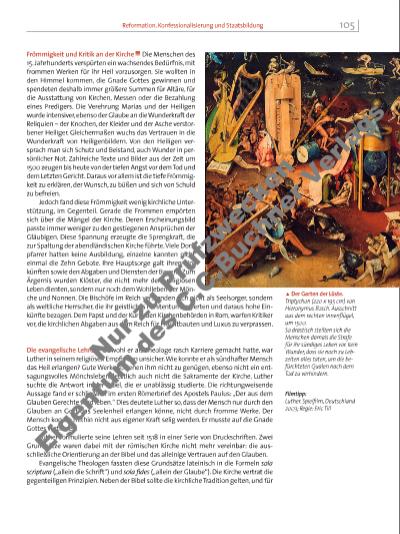

Frömmigkeit und Kritik an der Kirche Die Menschen des 15. Jahrhunderts verspürten ein wachsendes Bedürfnis, mit frommen Werken für ihr Heil vorzusorgen. Sie wollten in den Himmel kommen, die Gnade Gottes gewinnen und spen deten deshalb immer größere Summen für Altäre, für die Ausstattung von Kirchen, Messen oder die Bezahlung eines Predigers. Die Verehrung Marias und der Heiligen wurde intensiver, ebenso der Glaube an die Wunderkraft der Reliquien – der Knochen, der Kleider und der Asche verstorbener Heiliger. Gleichermaßen wuchs das Vertrauen in die Wunderkraft von Heiligenbildern. Von den Heiligen versprach man sich Schutz und Beistand, auch Wunder in persönlicher Not. Zahlreiche Texte und Bilder aus der Zeit um 1500 zeugen bis heute von der tiefen Angst vor dem Tod und dem Letzten Gericht. Daraus vor allem ist die tiefe Frömmigkeit zu erklären, der Wunsch, zu büßen und sich von Schuld zu befreien. Jedoch fand diese Frömmigkeit wenig kirchliche Unterstützung, im Gegenteil. Gerade die Frommen empörten sich über die Mängel der Kirche. Deren Erscheinungsbild passte immer weniger zu den gestiegenen Ansprüchen der Gläubigen. Diese Spannung erzeugte die Sprengkraft, die zur Spaltung der abendländischen Kirche führte. Viele Dorfpfarrer hatten keine Ausbildung, einzelne kannten nicht einmal die Zehn Gebote. Ihre Hauptsorge galt ihren Einkünften sowie den Abgaben und Diensten der Bauern. Zum Ärgernis wurden Klöster, die nicht mehr dem religiösen Leben dienten, sondern nur noch dem Wohlleben der Mönche und Nonnen. Die Bischöfe im Reich verstanden sich nicht als Seelsorger, sondern als weltliche Herrscher, die ihr geistliches Fürstentum regierten und daraus hohe Einkünfte bezogen. Dem Papst und der Kurie, den Kirchenbehörden in Rom, warfen Kritiker vor, die kirchlichen Abgaben aus dem Reich für Prachtbauten und Luxus zu verprassen. Die evangelische Lehre Obwohl er als Theologe rasch Karriere gemacht hatte, war Luther in seinem religiösen Empfi nden unsicher. Wie konnte er als sündhafter Mensch das Heil erlangen? Gute Werke schienen ihm nicht zu genügen, ebenso nicht ein entsagungsvolles Mönchsleben, letztlich auch nicht die Sakramente der Kirche. Luther suchte die Antwort in der Bibel, die er unablässig studierte. Die richtungweisende Aussage fand er schließ lich im ersten Römerbrief des Apostels Paulus: „Der aus dem Glauben Gerechte wird leben.“ Dies deutete Luther so, dass der Mensch nur durch den Glauben an Gott das Seelenheil erlangen könne, nicht durch fromme Werke. Der Mensch konnte mithin nicht aus eigener Kraft selig werden. Er musste auf die Gnade Gottes vertrauen. Luther formulierte seine Lehren seit 1518 in einer Serie von Druckschriften. Zwei Grundsätze waren dabei mit der römischen Kirche nicht mehr vereinbar: die ausschließliche Orientierung an der Bibel und das alleinige Vertrauen auf den Glauben. Evangelische Theologen fassten diese Grundsätze lateinisch in die Formeln sola scriptura („allein die Schrift“) und sola fi des („allein der Glaube“). Die Kirche vertrat die gegenteiligen Prinzipien. Neben der Bibel sollte die kirchliche Tradition gelten, und für Filmtipp: Luther. Spielfi lm, Deutschland 2003; Regie: Eric Till i Der Garten der Lüste. Triptychon (220 x 195 cm) von Hieronymus Bosch. Ausschnitt aus dem rechten Innenfl ügel, um 1500. So drastisch stellten sich die Menschen damals die Strafe für ihr sündiges Leben vor. Kein Wunder, dass sie noch zu Lebzeiten alles taten, um die befürchteten Qualen nach dem Tod zu verhindern. 105 Reformation, Konfessionalisierung und Staatsbildung Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um de s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |