| Volltext anzeigen | |

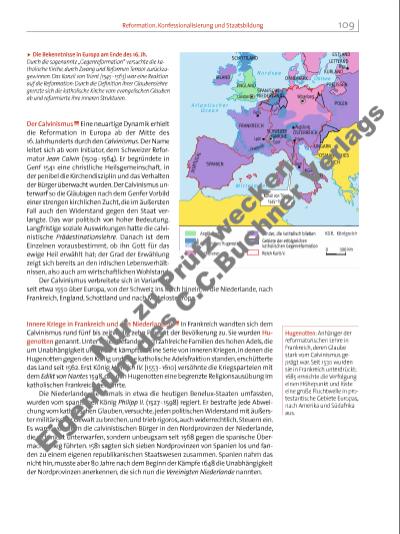

Der Calvinismus Eine neuartige Dynamik erhielt die Reformation in Europa ab der Mitte des 16. Jahrhunderts durch den Calvinismus. Der Name leitet sich ab vom Initiator, dem Schweizer Reformator Jean Calvin (1509 1564). Er begründete in Genf 1541 eine christliche Heilsgemeinschaft, in der penibel die Kirchendisziplin und das Verhalten der Bürger überwacht wurden. Der Calvinismus unterwarf so die Gläubigen nach dem Genfer Vorbild einer strengen kirchlichen Zucht, die im äußersten Fall auch den Widerstand gegen den Staat verlangte. Das war politisch von hoher Bedeutung. Langfristige soziale Auswirkungen hatte die calvinistische Prädestinationslehre. Danach ist dem Einzelnen vorausbestimmt, ob ihn Gott für das ewige Heil erwählt hat; der Grad der Erwählung zeigt sich bereits an den irdischen Lebensverhältnissen, also auch am wirtschaftlichen Wohlstand. Der Calvinismus verbreitete sich in Varianten seit etwa 1550 über Europa, von der Schweiz ins Reich hinein, in die Niederlande, nach Frankreich, England, Schottland und nach Mittelosteuropa. Innere Kriege in Frankreich und den Niederlanden In Frankreich wandten sich dem Calvinismus rund fünf bis zeitweilig zehn Prozent der Bevölkerung zu. Sie wurden Hugenotten genannt. Unter ihnen befanden sich zahlreiche Familien des hohen Adels, die um Unabhängigkeit und Macht kämpften. Eine Serie von inneren Kriegen, in denen die Hugenotten gegen den König und eine katholische Adelsfraktion standen, erschütterte das Land seit 1562. Erst König Heinrich IV. (1553 1610) versöhnte die Kriegsparteien mit dem Edikt von Nantes 1598, das den Hugenotten eine begrenzte Religionsausübung im katholischen Frankreich gewährte. Die Niederlande, die damals in etwa die heutigen Benelux-Staaten umfassten, wurden vom spanischen König Philipp II. (1527 1598) regiert. Er bestrafte jede Abweichung vom katholischen Glauben, versuchte, jeden politischen Widerstand mit äußerster militärischer Gewalt zu brechen, und trieb rigoros, auch widerrechtlich, Steuern ein. Es waren vor allem die calvinistischen Bürger in den Nordprovinzen der Niederlande, die sich nicht unterwarfen, sondern unbeugsam seit 1568 gegen die spanische Übermacht Krieg führten. 1581 sagten sich sieben Nordprovinzen von Spanien los und fanden zu einem eigenen republikanischen Staatswesen zusammen. Spanien nahm das nicht hin, musste aber 80 Jahre nach dem Beginn der Kämpfe 1648 die Unab hängigkeit der Nordprovinzen anerkennen, die sich nun die Vereinigten Niederlande nannten. u Die Bekenntnisse in Europa am Ende des 16. Jh. Durch die sogenannte „Gegenreformation“ versuchte die katholische Kirche, durch Zwang und Reformen Terrain zurückzugewinnen. Das Konzil von Trient (1545 1563) war eine Reaktion auf die Reformation: Durch die Defi nition ihrer Glaubenslehre grenzte sich die katholische Kirche vom evange lischen Glauben ab und reformierte ihre inneren Strukturen. Hugenotten: Anhänger der reformatorischen Lehre in Frankreich, deren Glaube stark vom Calvinismus geprägt war. Seit 1530 wurden sie in Frankreich unterdrückt; 1685 erreichte die Verfolgung einen Höhepunkt und löste eine große Fluchtwelle in protestantische Gebiete Europas, nach Amerika und Südafrika aus. 109 Reformation, Konfessionalisierung und Staatsbildung Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um de s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |