| Volltext anzeigen | |

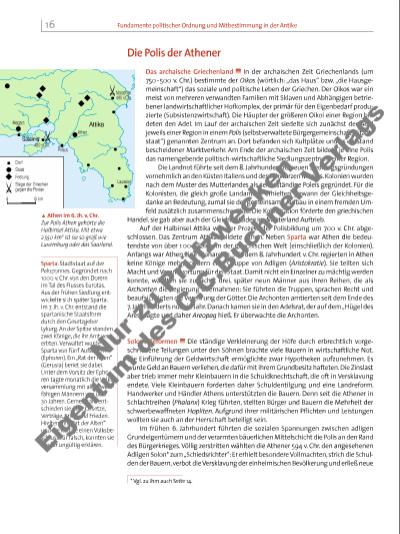

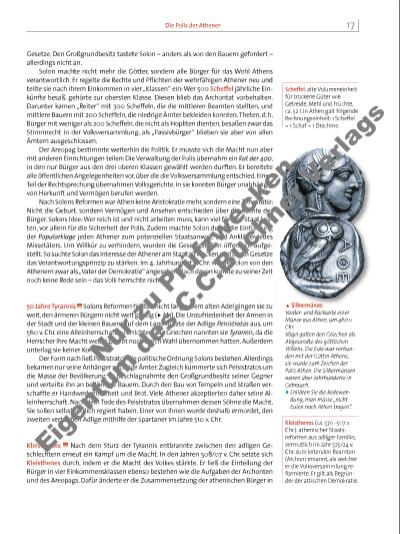

Gesetze. Den Großgrundbesitz tastete Solon – anders als von den Bauern gefordert – allerdings nicht an. Solon machte nicht mehr die Götter, sondern alle Bürger für das Wohl Athens verantwortlich. Er regelte die Rechte und Pfl ichten der wehrfähigen Athener neu und teilte sie nach ihrem Einkommen in vier „Klassen“ ein: Wer 500 Scheffel jährliche Einkünfte besaß, gehörte zur obersten Klasse. Diesen blieb das Archontat vorbehalten. Darunter kamen „Reiter“ mit 300 Scheffeln, die die mittleren Beamten stellten, und mittlere Bauern mit 200 Scheffeln, die niedrige Ämter bekleiden konnten. Theten, d. h. Bürger mit weniger als 200 Scheffeln, die nicht als Hopliten dienten, besaßen zwar das Stimmrecht in der Volksversammlung, als „Passivbürger“ blieben sie aber von allen Ämtern ausgeschlossen. Der Areopag bestimmte weiterhin die Politik. Er musste sich die Macht nun aber mit anderen Einrichtungen teilen: Die Verwaltung der Polis übernahm ein Rat der 400, in den nur Bürger aus den drei oberen Klassen gewählt werden durften. Er bereitete alle öffentlichen Angelegenheiten vor, über die die Volksversammlung entschied. Einen Teil der Rechtsprechung übernahmen Volksgerichte. In sie konnten Bürger unabhängig von Herkunft und Vermögen berufen werden. Nach Solons Reformen war Athen keine Aristokratie mehr, sondern eine Timokratie: Nicht die Geburt, sondern Vermögen und Ansehen entschieden über die Rechte der Bürger. Solons Idee: Wer reich ist und nicht arbeiten muss, kann viel für den Staat leisten, vor allem für die Sicherheit der Polis. Zudem machte Solon durch die Einführung der Popularklage jeden Athener zum potenziellen Staatsanwalt und Ankläger jedes Missetäters. Um Willkür zu verhindern, wurden die Gesetzestafeln öffentlich aufgestellt. So suchte Solon das Interesse der Athener am Staat zu wecken und durch Gesetze das Verantwortungsprinzip zu stärken. Im 4. Jahrhundert v. Chr. wurde Solon von den Athenern zwar als „Vater der Demokratie“ angesehen, doch davon konnte zu seiner Zeit noch keine Rede sein – das Volk herrschte nicht. 50 Jahre Tyrannis Solons Reformen hielten nicht lange. Dem alten Adel gingen sie zu weit, den ärmeren Bürgern nicht weit genug (u M1). Die Unzufriedenheit der Armen in der Stadt und der kleinen Bauern auf dem Land nutzte der Adlige Peisistratos aus, um 560 v. Chr. eine Alleinherrschaft zu errichten. Die Griechen nannten sie Tyrannis, da die Herrscher ihre Macht weder geerbt noch durch Wahl übernommen hatten. Außerdem unterlag sie keiner Kontrolle. Der Form nach ließ Peisistratos die politische Ordnung Solons bestehen. Allerdings bekamen nur seine Anhänger wichtige Ämter. Zugleich kümmerte sich Peisistratos um die Masse der Bevölkerung. Er beschlagnahmte den Großgrundbesitz seiner Gegner und verteilte ihn an bedürftige Bauern. Durch den Bau von Tempeln und Straßen verschaffte er Handwerkern Arbeit und Brot. Viele Athener akzeptierten daher seine Alleinherrschaft. Nach dem Tode des Peisistratos übernahmen dessen Söhne die Macht. Sie sollen selbstherrlich regiert haben. Einer von ihnen wurde deshalb ermordet, den zweiten vertrieben Adlige mithilfe der Spartaner im Jahre 510 v. Chr. Kleisthenes Nach dem Sturz der Tyrannis entbrannte zwischen den adligen Geschlechtern erneut ein Kampf um die Macht. In den Jahren 508/07 v. Chr. setzte sich Kleisthenes durch, indem er die Macht des Volkes stärkte. Er ließ die Einteilung der Bürger in vier Einkommensklassen ebenso bestehen wie die Aufgaben der Archonten und des Areopags. Dafür änderte er die Zusammensetzung der athenischen Bürger in Kleisthenes (ca. 570 507 v. Chr.): athenischer Staatsreformer aus adliger Familie; vermutlich im Jahr 525/24 v. Chr. zum leitenden Beamten (Archon) ernannt, als welcher er die Volksversammlung reformierte. Er gilt als Begründer der attischen Demokratie. Scheffel: alte Volumeneinheit für trockene Güter wie Getreide, Mehl und Früchte, ca. 52 l. In Athen galt folgende Rechnungseinheit: 1 Scheffel = 1 Schaf = 1 Drachme. i Silbermünze. Vorderund Rückseite einer Münze aus Athen, um 460 v. Chr. Vögel galten den Griechen als Abgesandte des göttlichen Willens. Die Eule war verbunden mit der Göttin Athene, sie wurde zum Zeichen der Polis Athen. Die Silbermünzen waren über Jahrhunderte in Gebrauch. p Erklären Sie die Redewendung, man müsse „nicht Eulen nach Athen tragen“. 17Die Polis der Athener Nu zu P rü fzw en Ei g nt um de s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |