| Volltext anzeigen | |

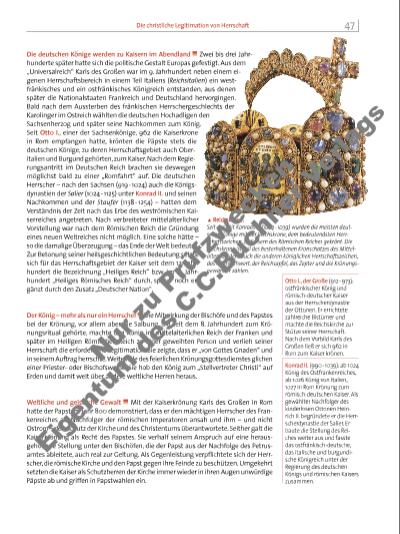

Die deutschen Könige werden zu Kaisern im Abendland Zwei bis drei Jahrhunderte später hatte sich die politische Gestalt Europas gefestigt. Aus dem „Universalreich“ Karls des Großen war im 9. Jahrhundert neben einem eigenen Herrschaftsbereich in einem Teil Italiens (Reichsitalien) ein westfränkisches und ein ostfränkisches Königreich entstanden, aus denen später die National staaten Frankreich und Deutschland hervorgingen. Bald nach dem Aussterben des fränkischen Herrschergeschlechts der Karolinger im Ostreich wählten die deutschen Hochadligen den Sachsenherzog und später seine Nachkommen zum König. Seit Otto I., einer der Sachsenkönige, 962 die Kaiserkrone in Rom empfangen hatte, krönten die Päpste stets die deutschen Könige, zu deren Herrschaftsgebiet auch Oberitalien und Burgund gehörten, zum Kaiser. Nach dem Regierungsantritt im Deutschen Reich brachen sie deswegen möglichst bald zu einer „Romfahrt“ auf. Die deutschen Herrscher – nach den Sachsen (919 1024) auch die Königsdynastien der Salier (1024 1125) unter Konrad II. und seinen Nachkommen und der Staufer (1138 1254) – hatten dem Verständnis der Zeit nach das Erbe des weströmischen Kaiserreiches angetreten. Nach verbreiteter mittelalterlicher Vorstellung war nach dem Römischen Reich die Gründung eines neuen Weltreiches nicht möglich. Eine solche hätte – so die damalige Überzeugung – das Ende der Welt bedeutet. Zur Betonung seiner heilsgeschichtlichen Bedeutung setzte sich für das Herrschaftsgebiet der Kaiser seit dem 12. Jahrhundert die Bezeichnung „Heiliges Reich“ bzw. im 13. Jahrhundert „Heiliges Römisches Reich“ durch, später noch ergänzt durch den Zusatz „Deutscher Nation“. Der König – mehr als nur ein Herrscher Die Mitwirkung der Bischöfe und des Papstes bei der Krönung, vor allem aber die Salbung, die seit dem 8. Jahrhundert zum Krönungsritual gehörte, machte den König im mittelalterlichen Reich der Franken und später im Heiligen Römischen Reich zu einer geweihten Person und verlieh seiner Herrschaft die erforderliche Legitimation. Sie zeigte, dass er „von Gottes Gnaden“ und in seinem Auftrag herrschte. Weite Teile des feierlichen Krönungsgottesdienstes glichen einer Priesteroder Bischofsweihe. Sie hob den König zum „Stellvertreter Christi“ auf Erden und damit weit über andere weltliche Herren heraus. Weltliche und geistliche Gewalt Mit der Kaiserkrönung Karls des Großen in Rom hatte der Papst im Jahr 800 demonstriert, dass er den mächtigen Herrscher des Frankenreiches als Nachfolger der römischen Imperatoren ansah und ihm – und nicht Ostrom – den Schutz der Kirche und des Christentums überantwortete. Seither galt die Kaiserkrönung als Recht des Papstes. Sie verhalf seinem Anspruch auf eine herausgehobene Stellung unter den Bischöfen, die der Papst aus der Nachfolge des Petrusamtes ableitete, auch real zur Geltung. Als Gegenleistung verpfl ichtete sich der Herrscher, die römische Kirche und den Papst gegen ihre Feinde zu beschützen. Umgekehrt setzten die Kaiser als Schutzherren der Kirche immer wieder in ihren Augen unwürdige Päpste ab und griffen in Papstwahlen ein. Konrad II. (990 1039): ab 1024 König des Ostfrankenreiches, ab 1026 König von Italien, 1027 in Rom Krönung zum römisch-deutschen Kaiser. Als gewählter Nachfolger des kinderlosen Ottonen Heinrich II. begründete er die Herrscherdynastie der Salier. Er baute die Stellung des Reiches weiter aus und fasste das ostfränkisch-deutsche, das italische und burgundische Königreich unter der Regierung des deutschen Königs und römischen Kaisers zusammen. Otto I., der Große (912 973): ostfränkischer König und römisch-deutscher Kaiser aus der Herrscherdynastie der Ottonen. Er errichtete zahlreiche Bistümer und machte die Reichskirche zur Stütze seiner Herrschaft. Nach dem Vorbild Karls des Großen ließ er sich 962 in Rom zum Kaiser krönen. i Reichskrone. Seit der Zeit Konrads II. (1024 1039) wurden die meisten deutschen Könige mit der Reichskrone, dem bedeutendsten Herrschaftszeichen, zu Kaisern des Römischen Reiches gekrönt. Die Reichskrone ist Teil des besterhaltenen Kronschatzes des Mittelalters, zu dem auch die anderen königlichen Herrschaftszeichen, das Reichsschwert, der Reichsapfel, das Zepter und die Krönungsgewänder zählen. 47Die christliche Legitimation von Herrschaft Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |