| Volltext anzeigen | |

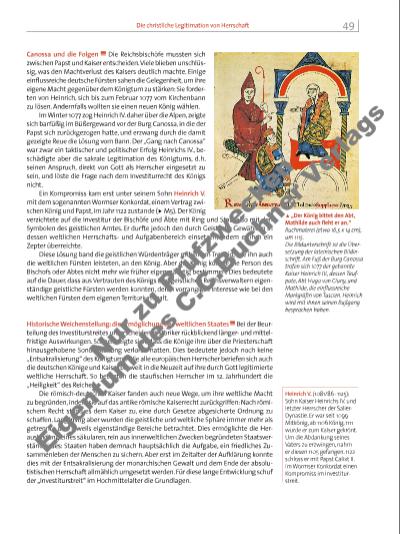

Canossa und die Folgen Die Reichs bischöfe mussten sich zwischen Papst und Kaiser entscheiden. Viele blieben unschlüssig, was den Machtverlust des Kaisers deutlich machte. Einige einfl ussreiche deutsche Fürsten sahen die Gelegenheit, um ihre eigene Macht gegenüber dem Königtum zu stärken: Sie forderten von Heinrich, sich bis zum Februar 1077 vom Kirchenbann zu lösen. Andernfalls wollten sie einen neuen König wählen. Im Winter 1077 zog Heinrich IV. daher über die Alpen, zeigte sich barfüßig im Büßergewand vor der Burg Canossa, in die der Papst sich zurückgezogen hatte, und erzwang durch die damit gezeigte Reue die Lösung vom Bann. Der „Gang nach Canossa“ war zwar ein taktischer und politischer Erfolg Heinrichs IV., beschädigte aber die sakrale Legitimation des Königtums, d. h. seinen Anspruch, direkt von Gott als Herrscher eingesetzt zu sein, und löste die Frage nach dem Investiturrecht des Königs nicht. Ein Kompromiss kam erst unter seinem Sohn Heinrich V. mit dem sogenannten Wormser Konkordat, einem Vertrag zwischen König und Papst, im Jahr 1122 zustande (u M5). Der König verzichtete auf die Investitur der Bischöfe und Äbte mit Ring und Stab, also mit den Symbolen des geistlichen Amtes. Er durfte jedoch den durch Geistliche Gewählten in dessen weltlichen Herrschaftsund Aufgabenbereich einsetzen, indem er ihm ein Zepter überreichte. Diese Lösung band die geistlichen Würdenträger mit einem Treueid, wie ihn auch die weltlichen Fürsten leisteten, an den König. Aber der König konnte die Person des Bischofs oder Abtes nicht mehr wie früher eigenmächtig bestimmen. Dies bedeutete auf die Dauer, dass aus Vertrauten des Königs und geistlichen Reichsverwaltern eigenständige geistliche Fürsten werden konnten, deren vorrangiges Interesse wie bei den weltlichen Fürsten dem eigenen Territorium galt. Historische Weichenstellung: die Ermöglichung des weltlichen Staates Bei der Beurteilung des Investiturstreites unterscheiden Historiker rückblickend längerund mittelfristige Auswirkungen. Schnell zeigte sich, dass die Könige ihre über die Priesterschaft hinausgehobene Sonderstellung verloren hatten. Dies bedeutete jedoch noch keine „Entsakralisierung“ des Königtums. Wie alle europäischen Herrscher beriefen sich auch die deutschen Könige und Kaiser bis weit in die Neuzeit auf ihre durch Gott legitimierte weltliche Herrschaft. So betonten die staufi schen Herrscher im 12. Jahrhundert die „Heiligkeit“ des Reiches. Die römisch-deutschen Kaiser fanden auch neue Wege, um ihre weltliche Macht zu begründen, indem sie auf das antike römische Kaiserrecht zurückgriffen: Nach römischem Recht stand es dem Kaiser zu, eine durch Gesetze abgesicherte Ordnung zu schaffen. Langfristig aber wurden die geistliche und weltliche Sphäre immer mehr als getrennte und jeweils eigenständige Bereiche betrachtet. Dies ermöglichte die Herausbildung eines säkularen, rein aus innerweltlichen Zwecken begründeten Staatsverständnisses: Staaten haben demnach hauptsächlich die Aufgabe, ein friedliches Zusammenleben der Menschen zu sichern. Aber erst im Zeitalter der Aufklärung konnte dies mit der Entsakralisierung der monarchischen Gewalt und dem Ende der absolutistischen Herrschaft allmählich umgesetzt werden. Für diese lange Entwicklung schuf der „Investiturstreit“ im Hochmittelalter die Grundlagen. Heinrich V. (1081/86 1125): Sohn Kaiser Heinrichs IV. und letzter Herrscher der SalierDynastie. Er war seit 1099 Mitkönig, ab 1106 König; 1111 wurde er zum Kaiser gekrönt. Um die Abdankung seines Vaters zu erzwingen, nahm er diesen 1105 gefangen. 1122 schloss er mit Papst Calixt II. im Wormser Konkordat einen Kompromiss im Investiturstreit. i „Der König bittet den Abt, Mathilde auch fl eht er an.“ Buchmalerei (etwa 16,5 x 14 cm), um 1115. Die Bildunterschrift ist die Übersetzung der lateinischen Bildinschrift. Am Fuß der Burg Canossa trafen sich 1077 der gebannte Kaiser Heinrich IV., dessen Taufpate, Abt Hugo von Cluny, und Mathilde, die einfl ussreiche Markgräfi n von Tuscien. Heinrich wird mit ihnen seinen Bußgang besprochen haben. 49Die christliche Legitimation von Herrschaft Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um de s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |