| Volltext anzeigen | |

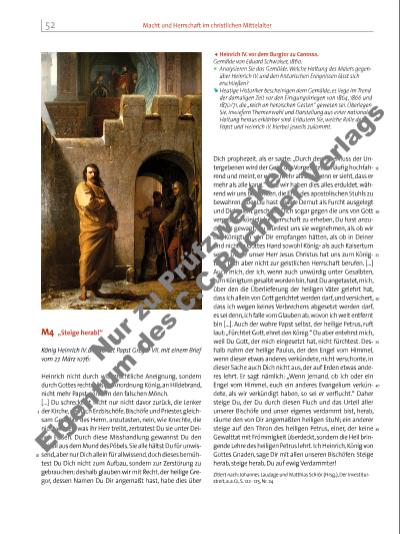

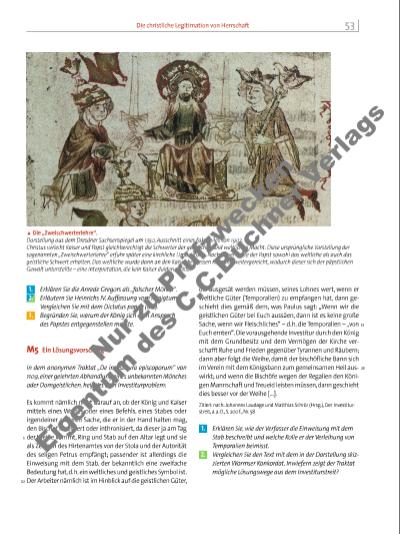

1. Erklären Sie die Anrede Gregors als „falscher Mönch“. 2. Erläutern Sie Heinrichs IV. Auffassung vom Königtum. Vergleichen Sie mit dem Dictatus papae (M2). 3. Begründen Sie, warum der König sich dem Anspruch des Papstes entgegenstellen musste. M5 Ein Lösungsvorschlag In dem anonymen Traktat „De investitura episco porum“ von 1109, einer gelehrten Abhandlung eines unbekannten Mönches oder Domgeistlichen, heißt es zum Investiturproblem: Es kommt nämlich nicht darauf an, ob der König und Kaiser mittels eines Wortes oder eines Befehls, eines Stabes oder irgendeiner anderen Sache, die er in der Hand halten mag, den Bischof investiert oder inthronisiert, da dieser ja am Tag der Weihe kommt, Ring und Stab auf den Altar legt und sie als Zeichen des Hirtenamtes von der Stola und der Autorität des seligen Petrus empfängt; passender ist allerdings die Einweisung mit dem Stab, der bekanntlich eine zweifache Bedeutung hat, d. h. ein weltliches und geistliches Symbol ist. Der Arbeiter nämlich ist im Hinblick auf die geistlichen Güter, die ausgesät werden müssen, seines Lohnes wert, wenn er weltliche Güter (Temporalien) zu empfangen hat, dann geschieht dies gemäß dem, was Paulus sagt: „Wenn wir die geistlichen Güter bei Euch aussäen, dann ist es keine große Sache, wenn wir Fleischliches“ – d. h. die Temporalien – „von Euch ernten“. Die vorausgehende Investitur durch den König mit dem Grundbesitz und dem Vermögen der Kirche verschafft Ruhe und Frieden gegenüber Tyrannen und Räubern; dann aber folgt die Weihe, damit der bischöfl iche Bann sich im Verein mit dem Königsbann zum gemeinsamen Heil auswirkt; und wenn die Bischöfe wegen der Regalien den Königen Mannschaft und Treueid leisten müssen, dann geschieht dies besser vor der Weihe [...]. Zitiert nach: Johannes Laudage und Matthias Schrör (Hrsg.), Der Investiturstreit, a. a. O., S. 200 f., Nr. 58 1. Erklären Sie, wie der Verfasser die Einweisung mit dem Stab beschreibt und welche Rolle er der Verleihung von Temporalien beimisst. 2. Vergleichen Sie den Text mit dem in der Darstellung skizzierten Wormser Konkordat. Inwiefern zeigt der Traktat mögliche Lösungswege aus dem Investiturstreit? 5 10 i Die „Zweischwerterlehre“. Darstellung aus dem Dresdner Sachsenspiegel um 1350, Ausschnitt eines Faksimiles von 1902. Christus verleiht Kaiser und Papst gleichberechtigt die Schwerter der geistlichen und weltlichen Macht. Diese ursprüng liche Vorstellung der sogenannten „Zweischwerterlehre“ erfuhr später eine kirchliche Umdeutung. Nach dieser hatte der Papst sowohl das weltliche als auch das geistliche Schwert erhalten. Das weltliche wurde dann an den Kaiser bei dessen Krönung weitergereicht, wodurch dieser sich der päpstlichen Gewalt unterstellte – eine Interpretation, die kein Kaiser dulden wollte. 15 20 53Die christliche Legitimation von Herrschaft Nu r z u Pr üf z ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |