| Volltext anzeigen | |

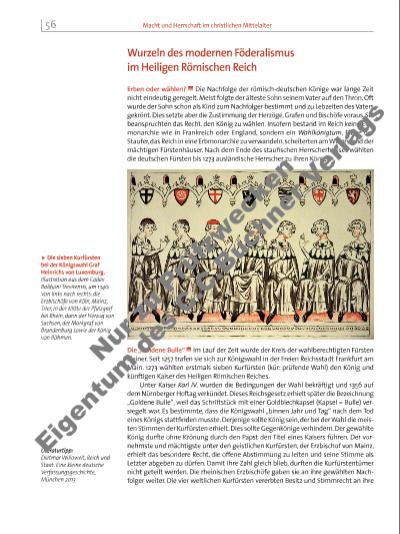

ältesten Söhne. Das Königswahlrecht machte die Kurfürsten zu den höchsten Würdenträgern nach dem König. Sie verstanden sich als die Vertreter des Reiches und seiner Rechte gegenüber dem König. Er war nicht der alleinige Gebieter über das Königreich, sondern dessen Oberhaupt und Verwalter. Stark war er nur, wenn er sich auf einen großen Familienbesitz stützen konnte oder die Mehrheit der Fürsten auf seiner Seite hatte. Um Mehrheiten zu erreichen, wurden den Kur fürs ten nicht selten zusätzliche Einkünfte und Vorrechte versprochen. Das Ständewesen entsteht Im Mittelalter übte der Herrscher seine Gewalt also nicht alleine und unkontrolliert, sondern eingeschränkt durch Mitsprache aus, hier durch die der Fürsten des Reiches. Damals äußerte sich diese Mitsprache jedoch noch nicht in festen, institutionalisierten Formen eines Parlaments, sondern durch Zustimmung, die auf Mitsprache und Beratung beruhte („konsensuale Herrschaft“). „Rat und Hilfe“ wurden beispielsweise bei Hofund Reichstagen des Königs ausgeübt (u M1). Dort traf sich ein Personenkreis, für den die persönliche oder politische Nähe zum Herrscher bestimmend war, zu Beratungen mit dem König. Auf den Hoftagen und Versammlungen von König oder Herzögen im Mittelalter ging es um die im Vergleich zum heutigen Staat wenigen zentralen Aufgaben der politischen Ordnung: Die Menschen sollten vor Feinden von außen geschützt werden, und im Innern galt es, Recht und Frieden zu sichern. Das Herrschaftsgefüge war durch wenige schriftliche Vereinbarungen, nicht aber durch eine Verfassung im heutigen Sinne festgelegt. Anders als im modernen Staat, der durch Beamte mittels einer fl ächendeckenden Bürokratie einheitlich verwaltet wird, waren im mittelalter lichen „Personenverbandsstaat“ die persönlichen Beziehungen der Machteliten, der adligen Führungsgruppen, für die Organisation von Herrschaft maßgebend. Das Gerüst für diese Beziehungen bildete das Lehnswesen, das es so nur in Europa gab.* Seit dem 14. und 15. Jahrhundert beanspruchte ein sich verfestigender Kreis von Herrschaftsträgern ein korporatives Mitspracherecht, wenn der König oder der Landesherr wichtige Entscheidungen traf. Grund dafür war, dass sich etwa seit dem frühen 13. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts das Herrschaftsgefüge gewandelt hatte. An die Stelle der persönlichen Beziehungen zwischen Herrscher und Vasall war das Ständewesen getreten. Die Vasallen beanspruchten den Status (Stand), politisch mitzubestimmen. Auf Reichsebene traten dem König oder Kaiser die Reichsstände gegenüber. Eine hierarchische Ebene darunter bildeten sich in den Fürstentümern die „Landstände“ – Adel, Geistlichkeit, Städte, manchmal auch die Bauernschaft. Sie traten den Landesherren (Kurfürsten, Fürsten) als Vertreter des „Landes“ entgegen. Wie im Ständewesen üblich, erreichten sie ihren Status durch einen Zusammenschluss, der durch einen Eid bekräftigt wurde. Landesherren und Landstände Aus der politischen Mitsprache der Landstände, nicht der Reichsstände, entwickelten sich im Heiligen Römischen Reich die Vorformen der Volksvertretungen. Der Grund dafür liegt in der Entwicklung der eigenen Herrschaft der Reichsfürsten. Diese verfügten seit dem Hochmittelalter immer selbstverständlicher über ursprünglich vom König wahrgenommene, dann aber übertragene Rechte. In zwei Fürstengesetzen verzichtete Kaiser Friedrich II. 1220/32 auf die Ausübung von Reichsstände: Im Heiligen Römischen Reich zählten dazu alle Fürsten, Grafen, Freiherren und Reichsstädte (nicht jedoch die Reichsritter), die allein dem Kaiser unterstanden und zusammen mit ihm das Reich vertraten. Die Reichsstände hatten Sitz und Stimme im Reichstag. Sie mussten die vom Reichstag bewilligten Steuern aufbringen und im Kriegsfall das Reichsheer stellen. Reichstag: Vollversammlung der Reichsstände und zentrales Verfassungsorgan des Reiches; musste zu allen wichtigen, das Reich betreffenden Angelegenheiten befragt werden und konnte dazu Beschlüsse fassen. So regelte er das Münzrecht und Probleme der inneren Sicherheit, beschäftigte sich mit außenpolitischen Fragen, entschied über Steuern, Krieg und Frieden und vermittelte seit der Reformation in konfessionellen Auseinandersetzungen. Vom „Reichstag“ als einer festen Institution kann jedoch erst ab 1495 (Wormser Hof und Reichstag, siehe Seite 60) gesprochen werden. * Vgl. dazu die Seiten zum Thema „Die mittelalterliche Ständegesellschaft“ in diesem Band (Seite 63 ff.). Friedrich II. (1194 1250): Enkel von Friedrich I. Barbarossa und letzter Herrscher aus dem Geschlecht der Staufer. Er wurde 1198 König von Sizilien, 1215 zum deutschen König und 1220 zum Kaiser gekrönt. Zentrum seiner Herrschaft war Sizilien. Aufgeschlossen für naturwissenschaftliches Denken und die Künste, verknüpfte er antikes, arabisches und christliches Wissen. Von den Zeitgenossen wurde er als „stupor mundi“ (lat.: „Staunen der Welt“) geachtet und gefürchtet. Er gilt als der „erste moderne Herrscher“. 57Wurzeln des modernen Föderalismus im Heiligen Römischen Reich Nu zu P rü fzw ck en Ei g tu m d es C .C .B uc hn r V rla gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |