| Volltext anzeigen | |

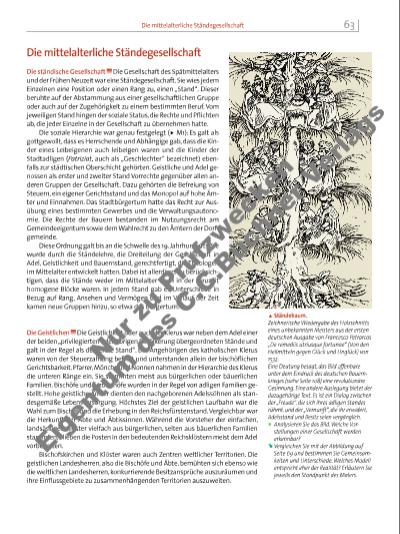

i Ständebaum. Zeichnerische Wiedergabe des Holzschnitts eines unbekannten Meisters aus der ersten deutschen Ausgabe von Francesco Petrarcas „De remediis utriusque fortunae“ (Von den Heilmitteln gegen Glück und Unglück) von 1532. Eine Deutung besagt, das Bild offenbare unter dem Eindruck des deutschen Bauernkrieges (siehe Seite 108) eine revolutionäre Gesinnung. Eine andere Auslegung bietet der dazugehörige Text. Es ist ein Dialog zwischen der „Freude“, die sich ihres adligen Standes rühmt, und der „Vernunft“, die ihr erwidert, Adelsstand und Besitz seien vergänglich. p Analysieren Sie das Bild. Welche Vorstellungen einer Gesellschaft werden erkennbar? p p Vergleichen Sie mit der Abbildung auf Seite 69 und bestimmen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Welches Modell entspricht eher der Realität? Erläutern Sie jeweils den Standpunkt des Malers. Die ständische Gesellschaft Die Gesellschaft des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit war eine Ständegesellschaft. Sie wies jedem Einzelnen eine Position oder einen Rang zu, einen „Stand“. Dieser beruhte auf der Abstammung aus einer gesellschaftlichen Gruppe oder auch auf der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Beruf. Vom jeweiligen Stand hingen der soziale Status, die Rechte und Pfl ichten ab, die jeder Einzelne in der Gesellschaft zu übernehmen hatte. Die soziale Hierarchie war genau festgelegt (u M1): Es galt als gottgewollt, dass es Herrschende und Abhängige gab, dass die Kinder eines Leibeigenen auch leibeigen waren und die Kinder der Stadtadligen (Patriziat, auch als „Geschlechter“ bezeichnet) ebenfalls zur städtischen Oberschicht gehörten. Geistliche und Adel genossen als erster und zweiter Stand Vorrechte gegenüber allen anderen Gruppen der Gesellschaft. Dazu gehörten die Befreiung von Steuern, ein eigener Gerichtsstand und das Monopol auf hohe Ämter und Einnahmen. Das Stadtbürgertum hatte das Recht zur Ausübung eines bestimmten Gewerbes und die Verwaltungsautonomie. Die Rechte der Bauern bestanden im Nutzungsrecht am Gemeindeeigentum sowie dem Wahlrecht zu den Ämtern der Dorfgemeinde. Diese Ordnung galt bis an die Schwelle des 19. Jahrhunderts. Sie wurde durch die Ständelehre, die Dreiteilung der Gesellschaft in Adel, Geistlichkeit und Bauernstand, gerechtfertigt, die Theologen im Mittelalter entwickelt hatten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Stände weder im Mittelalter noch in der Neuzeit homogene Blöcke waren. In jedem Stand gab es Unterschiede in Bezug auf Rang, Ansehen und Vermögen und im Verlauf der Zeit kamen neue Gruppen hinzu, so etwa das Bürgertum. Die Geistlichen Die Geistlichkeit oder auch der Klerus war neben dem Adel einer der beiden „privilegierten“, der übrigen Bevölkerung übergeordneten Stände und galt in der Regel als der „erste Stand“. Die Angehörigen des katholischen Klerus waren von der Steuerzahlung befreit und unterstanden allein der bischöfl ichen Gerichtsbarkeit. Pfarrer, Mönche und Nonnen nahmen in der Hierarchie des Klerus die unteren Ränge ein. Sie stammten meist aus bürgerlichen oder bäuerlichen Familien. Bischöfe und Erzbischöfe wurden in der Regel von adligen Familien gestellt. Hohe geistliche Ämter dienten den nachgeborenen Adelssöhnen als standesgemäße Lebensversorgung. Höchstes Ziel der geistlichen Laufbahn war die Wahl zum Bischof und die Erhebung in den Reichsfürstenstand. Vergleichbar war die Herkunft der Äbte und Äbtissinnen. Während die Vorsteher der einfachen, landsässigen Klöster vielfach aus bürgerlichen, selten aus bäuerlichen Familien stammten, blieben die Posten in den bedeutenden Reichsklöstern meist dem Adel vorbehalten. Bischofskirchen und Klöster waren auch Zentren weltlicher Territorien. Die geistlichen Landesherren, also die Bischöfe und Äbte, bemühten sich ebenso wie die weltlichen Landesherren, konkurrierende Besitzansprüche auszuräumen und ihre Einfl ussgebiete zu zusammenhängenden Territorien auszuweiten. Die mittelalterliche Ständegesellschaft 63Die mittelalterliche Ständegesellschaft Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt u d s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |