| Volltext anzeigen | |

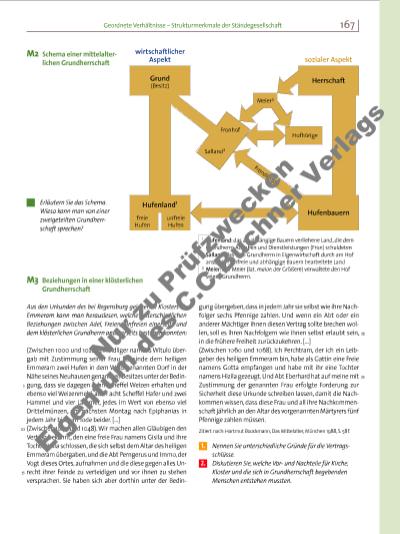

Geordnete Verhältnisse – Strukturmerkmale der Ständegesellschaft M3 Beziehungen in einer klösterlichen Grundherrschaft Aus den Urkunden des bei Regensburg gelegenen Klosters St. Emmeram kann man herauslesen, welche unterschiedlichen Beziehungen zwischen Adel, Freien, Unfreien einerseits und dem klösterlichen Grundherrn andererseits bestehen konnten: (Zwischen 1000 und 1028). Ein Adliger namens Witulo übergab mit Zustimmung seiner Frau Ruosinde dem heiligen Emmeram zwei Hufen in dem Wald genannten Dorf in der Nähe seines Neuhausen genannten Besitzes unter der Bedingung, dass sie dagegen zehn Scheffel Weizen erhalten und ebenso viel Weizenmehl, auch acht Scheffel Hafer und zwei Hammel und vier Lämmer, jedes im Wert von ebenso viel Drittelmünzen, am nächsten Montag nach Epiphanias in jedem Jahr bis zum Tode beider. […] (Zwischen 1044 und 1048). Wir machen allen Gläubigen den Vertrag bekannt, den eine freie Frau namens Gisila und ihre Tochter Villa schlossen, die sich selbst dem Altar des heiligen Emmeram übergaben, und die Abt Perngerus und Immo, der Vogt dieses Ortes, aufnahmen und die diese gegen alles Unrecht ihrer Feinde zu verteidigen und vor ihnen zu stehen versprachen. Sie haben sich aber dorthin unter der Bedingung übergeben, dass in jedem Jahr sie selbst wie ihre Nachfolger sechs Pfennige zahlen. Und wenn ein Abt oder ein anderer Mächtiger ihnen diesen Vertrag sollte brechen wollen, soll es ihren Nachfolgern wie ihnen selbst erlaubt sein, in die frühere Freiheit zurückzukehren. […] (Zwischen 1060 und 1068). Ich Perchtram, der ich ein Leibgeber des heiligen Emmeram bin, habe als Gattin eine Freie namens Gotta empfangen und habe mit ihr eine Tochter namens Hizila gezeugt. Und Abt Eberhard hat auf meine mit Zustimmung der genannten Frau erfolgte Forderung zur Sicherheit diese Urkunde schreiben lassen, damit die Nachkommen wissen, dass diese Frau und all ihre Nachkommenschaft jährlich an den Altar des vorgenannten Märtyrers fünf Pfennige zahlen müssen. Zitiert nach: Hartmut Boockmann, Das Mittelalter, München 1988, S. 58 f. 1. Nennen Sie unterschiedliche Gründe für die Vertragsschlüsse. 2. Diskutieren Sie, welche Vorund Nachteile für Kirche, Kloster und die sich in Grundherrschaft begebenden Menschen entstehen mussten. 1 Hufenland: das an abhängige Bauern verliehene Land, die dem Grundherrn Abgaben und Dienstleistungen (Fron) schuldeten 2 Salland: das vom Grundherrn in Eigenwirtschaft durch am Hof ansässige Unfreie und abhängige Bauern bearbeitete Land 3 Meier: Der Meier (lat. maior: der Größere) verwaltete den Hof seines Grundherrn. Grund (Besitz) Hufenland1 freie Hufen unfreie Hufen Hufenbauern Herrschaft wirtschaftlicher Aspekt sozialer Aspekt Hofhörige Meier3 Fronhof Salland2 Frondienste M2 Schema einer mittelalterlichen Grundherrschaft Erläutern Sie das Schema. Wieso kann man von einer zweigeteilten Grundherrschaft sprechen? 5 10 15 20 25 167 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |