| Volltext anzeigen | |

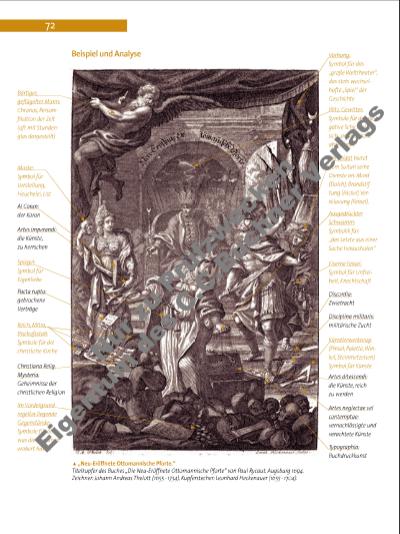

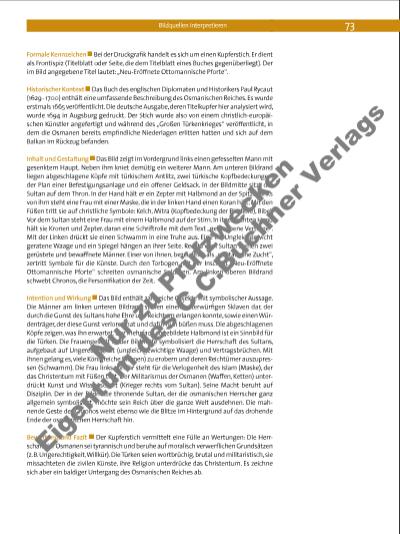

73Bildquellen interpretieren Formale Kennzeichen Bei der Druckgrafi k handelt es sich um einen Kupferstich. Er dient als Frontispiz (Titelblatt oder Seite, die dem Titelblatt eines Buches gegenüberliegt). Der im Bild angegebene Titel lautet: „Neu-Eröffnete Ottomannische Pforte“. Historischer Kontext Das Buch des englischen Diplomaten und Historikers Paul Rycaut (1629 1700) enthält eine umfassende Beschreibung des Osmanischen Reiches. Es wurde erstmals 1665 veröffentlicht. Die deutsche Ausgabe, deren Titelkupfer hier analysiert wird, wurde 1694 in Augsburg gedruckt. Der Stich wurde also von einem christlich-europäischen Künstler angefertigt und während des „Großen Türkenkrieges“ veröffentlicht, in dem die Osmanen bereits empfi ndliche Niederlagen erlitten hatten und sich auf dem Balkan im Rückzug befanden. Inhalt und Gestaltung Das Bild zeigt im Vordergrund links einen gefesselten Mann mit gesenktem Haupt. Neben ihm kniet demütig ein weiterer Mann. Am unteren Bildrand liegen abgeschlagene Köpfe mit türkischem Antlitz, zwei türkische Kopfbedeckungen, der Plan einer Befestigungsanlage und ein offener Geldsack. In der Bildmitte sitzt der Sultan auf dem Thron. In der Hand hält er ein Zepter mit Halbmond an der Spitze. Links von ihm steht eine Frau mit einer Maske, die in der linken Hand einen Koran hält. Mit den Füßen tritt sie auf christliche Symbole: Kelch, Mitra (Kopfbedeckung der Bischöfe), Bibel. Vor dem Sultan steht eine Frau mit einem Halbmond auf der Stirn. In ihrer rechten Hand hält sie Kronen und Zepter, daran eine Schriftrolle mit dem Text „gebrochene Verträge“. Mit der Linken drückt sie einen Schwamm in eine Truhe aus. Eine ins Ungleichgewicht geratene Waage und ein Spiegel hängen an ihrer Seite. Rechts vom Sultan stehen zwei gerüstete und bewaffnete Männer. Einer von ihnen, bezeichnet als „militärische Zucht“, zertritt Symbole für die Künste. Durch den Torbogen mit der Inschrift „Neu-Eröffnete Ottomannische Pforte“ schreiten osmanische Soldaten. Am linken oberen Bildrand schwebt Chronos, die Personifi kation der Zeit. Intention und Wirkung Das Bild enthält zahlreiche Objekte mit symbolischer Aussage. Die Männer am linken unteren Bildrand stellen einen unterwürfi gen Sklaven dar, der durch die Gunst des Sultans hohe Ehre und Reichtum erlangen konnte, sowie einen Würdenträger, der diese Gunst verloren hat und dafür nun büßen muss. Die abgeschlagenen Köpfe zeigen, was ihn erwartet. Der mehrfach abgebildete Halbmond ist ein Sinnbild für die Türken. Die Frauengestalt in der Bildmitte symbolisiert die Herrschaft des Sultans, aufgebaut auf Ungerechtigkeit (ungleichgewichtige Waage) und Vertragsbrüchen. Mit ihnen gelang es, viele Königreiche (Kronen) zu erobern und deren Reichtümer auszupressen (Schwamm). Die Frau links von ihr steht für die Verlogenheit des Islam (Maske), der das Christentum mit Füßen tritt. Der Militarismus der Osmanen (Waffen, Ketten) unterdrückt Kunst und Wissenschaft (Krieger rechts vom Sultan). Seine Macht beruht auf Disziplin. Der in der Bildmitte thronende Sultan, der die osmanischen Herrscher ganz allgemein symbolisiert, möchte sein Reich über die ganze Welt ausdehnen. Die mahnende Geste des Chronos weist ebenso wie die Blitze im Hintergrund auf das drohende Ende der osmanischen Herrschaft hin. Bewertung und Fazit Der Kupferstich vermittelt eine Fülle an Wertungen: Die Herrschaft der Osmanen sei tyrannisch und beruhe auf moralisch verwerfl ichen Grundsätzen (z. B. Ungerechtigkeit, Willkür). Die Türken seien wortbrüchig, brutal und militaristisch, sie missachteten die zivilen Künste, ihre Religion unterdrücke das Christentum. Es zeichne sich aber ein baldiger Untergang des Osmanischen Reiches ab. Nu r z u Pr üf zw ck en Ei ge tu m d s C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |