| Volltext anzeigen | |

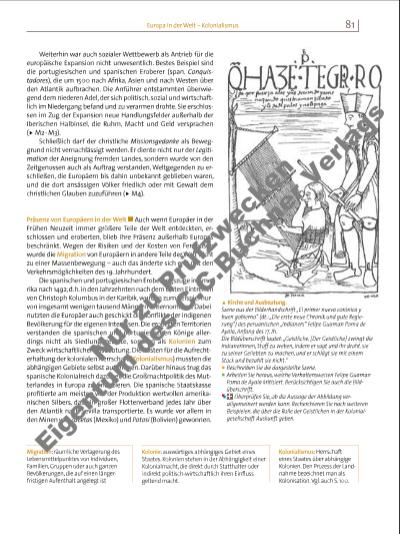

Weiterhin war auch sozialer Wettbewerb als Antrieb für die europäische Expansion nicht unwesentlich. Bestes Beispiel sind die portugiesischen und spanischen Eroberer (span. Conquistadores), die um 1500 nach Afrika, Asien und nach Westen über den Atlantik aufbrachen. Die Anführer entstammten überwiegend dem niederen Adel, der sich politisch, sozial und wirtschaftlich im Niedergang befand und zu verarmen drohte. Sie erschlossen im Zug der Expansion neue Handlungsfelder außerhalb der Iberischen Halbinsel, die Ruhm, Macht und Geld versprachen (u M2 M3). Schließlich darf der christliche Missionsgedanke als Beweggrund nicht vernachlässigt werden. Er diente nicht nur der Legitimation der Aneignung fremden Landes, sondern wurde von den Zeitgenossen auch als Auftrag verstanden, Weltgegenden zu erschließen, die Europäern bis dahin unbekannt geblieben waren, und die dort ansässigen Völker friedlich oder mit Gewalt dem christlichen Glauben zuzuführen (u M4). Präsenz von Europäern in der Welt Auch wenn Europäer in der Frühen Neuzeit immer größere Teile der Welt entdeckten, erschlossen und eroberten, blieb ihre Präsenz außerhalb Europas beschränkt. Wegen der Risiken und der Kosten von Fernreisen wurde die Migration von Europäern in andere Teile der Welt nicht zu einer Massenbewegung – auch das änderte sich erst mit den Verkehrsmöglichkeiten des 19. Jahrhundert. Die spanischen und portugiesischen Eroberungszüge in Amerika nach 1492, d. h. in den Jahrzehnten nach dem ersten Eintreffen von Christoph Kolumbus in der Karibik, wurden zum Beispiel nur von insgesamt wenigen tausend Männern unternommen. Dabei nutzten die Europäer auch geschickt die Konfl ikte der indigenen Bevölkerung für die eigenen Interessen. Die eroberten Territorien verstanden die spanischen und portugiesischen Könige allerdings nicht als Siedlungsgebiete, sondern als Kolonien zum Zweck wirtschaftlicher Ausbeutung. Die Kosten für die Aufrechterhaltung der kolonialen Herrschaft (Kolonialismus) mussten die abhängigen Gebiete selbst aufbringen. Darüber hinaus trug das spanische Kolonialreich dazu bei, die Großmachtpolitik des Mutterlandes in Europa zu fi nanzieren. Die spanische Staatskasse profi tierte am meisten von der Produktion wertvollen amerikanischen Silbers, das ein großer Flottenverband jedes Jahr über den Atlantik nach Sevilla transportierte. Es wurde vor allem in den Minen von Zacetas (Mexiko) und Potosí (Bolivien) gewonnen. i Kirche und Ausbeutung. Szene aus der Bilderhandschrift „El primer nueva corónica y buen gobierno“ (dt.: „Die erste neue Chronik und gute Regierung“) des peruanischen „Indianers“ Felipe Guaman Poma de Ayala, Anfang des 17. Jh. Die Bildüberschrift lautet: „Geistliche. [Der Geistliche] zwingt die Indianerinnen, Stoff zu weben, indem er sagt und ihr droht, sie zu seiner Geliebten zu machen, und er schlägt sie mit einem Stock und bezahlt sie nicht.“ p Beschreiben Sie die dargestellte Szene. p Arbeiten Sie heraus, welche Verhaltensweisen Felipe Guaman Poma de Ayala kritisiert. Berücksichtigen Sie auch die Bildüberschrift. pp Überprüfen Sie, ob die Aussage der Abbildung verallgemeinert werden kann. Recherchieren Sie nach weiteren Beispielen, die über die Rolle der Geistlichen in der Kolonialgesellschaft Auskunft geben. Migration: räumliche Verlagerung des Lebensmittelpunktes von Individuen, Familien, Gruppen oder auch ganzen Bevölkerungen, die auf einen längerfristigen Aufenthalt angelegt ist Kolonie: auswärtiges abhängiges Gebiet eines Staates. Kolonien stehen in der Abhängigkeit einer Kolonialmacht, die direkt durch Statthalter oder indirekt politisch-wirtschaftlich ihren Einfl uss geltend macht. Kolonialismus: Herrschaft eines Staates über abhängige Kolonien. Den Prozess der Landnahme bezeichnet man als Kolonisation. Vgl. auch S. 100. 81Europa in der Welt – Kolonialismus Nu r z Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |