| Volltext anzeigen | |

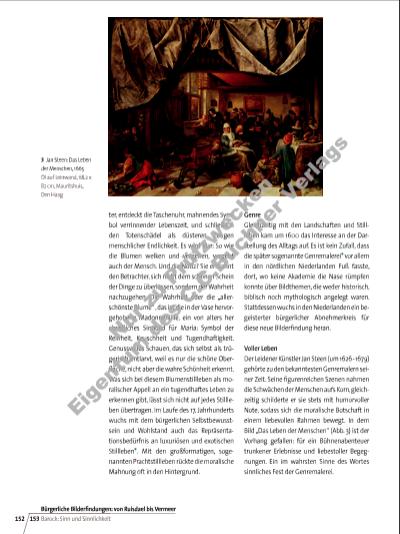

1 Erstellen Sie eine Kompositionsskizze von Ruisdaels typischem Landschaftsgemälde (Abb. 1). 2 Vergleichen Sie die Landschaftsauffassung von Ruisdael mit der von C. D. Friedrich (s. S. 174 f.) und zeigen Sie deren Gemeinsamkeiten auf. 3 Diskutieren Sie, welche Rolle das Kruzifi x* im Stillleben (Abb. 2) spielt. 4 Analysieren Sie die Bedeutung von Licht und Farbe in Vermeers Bild (Abb. 4). Fertigen Sie hierzu eine erklärende Skizze an. Mehr als stille Häuslichkeit Eine Frau steht an einem Tisch und lässt Milch aus einem Krug in eine Schale laufen (Abb. 4). Ihre Kleidung ist schlicht, ihr Tun alltäglich und der Raum, in dem sie steht, in die Jahre gekommen: An der kahlen Rückwand rieselt der Putz aus den Löchern, in dem Fenster, durch das das Licht auf den Tisch fällt, sitzen zerbrochene Scheiben. Jan Vermeer van Delft (1632 1675) hat dieses fast quadratische kleine Bild gemalt, das schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts als „Vermeers berühmte Milchmagd“ gehandelt wurde und bis heute begeistert. Warum? Vielfi gurige Alltagsbilder, moralisch aufgeladen bis unter den Rahmen, gehörten zum niederländischen Repertoire. Vermeers Konzentration auf eine einzige Figur ist eher ungewöhnlich. Den Kopf geneigt, die Lider gesenkt, die Hälfte des Gesichts verschattet: Ist die „Milchmagd“ ein Porträt? Wohl kaum. Dennoch: Das Bild besitzt Persönlichkeit. Wie kommt es dazu? Einerseits erfährt der Betrachter den Raum nur als Ausschnitt, dadurch erhält sein Blick etwas Flüchtiges, andererseits ist die Magd so vertieft in ihr Tun, dass sie den Blick von außen gar nicht spürt, mehr noch: Der Tisch schiebt sich wie eine Barriere zwischen sie und den Betrachter, verschafft ihrem Tun einen festen Rahmen. Der Betrachter geht auf Distanz. Dem entgegen steht Vermeers Hingabe an die Darstellung der kleinen Dinge: Täuschend echt und unerhört sinnlich malt er die Oberfl ächen (Texturen) der Stoffe und Gefäße. Alles rückt zum Greifen nahe und holt den Betrachter zurück ins Bild, während die Milch leise in die Schale rinnt, verströmt das Brot seinen Duft. Aus der Nähe erkennt man die vielen kleinen Lichtpunkte auf Gegenständen und Kleidersäumen; sie verleihen den Dingen Glanz. Inmitten dieser häus lichen Wirklichkeit steht die Magd mit ihrem Milchtopf: So alltäglich ihre Handlung ist, so würdevoll führt sie sie aus. Keine hausfräu4 Jan Vermeer: Dienstmagd mit Milchkrug, um 1658 1660 Öl auf Leinwand, 45,4 x 40,6 cm, Rijksmuseum, Amsterdam liche Geschäftigkeit, sondern ernste Besonnenheit. Handlung und Haltung stehen im Widerspruch und provozieren die Frage: Warum gießt die Magd Milch in die Schale? Bereitet sie einen Teig zu? Wieso liegt eine Decke auf einem Tisch, der doch der Arbeit dient? Schließlich: Wie steht es um die Moral? Flüchtig und besonnen, nahsichtig und distanziert, würdevoll, alltäglich und trügerisch – das sind schillernde Gegensätze, die sich in diesem kleinen Bild zu poetischer Wirkmacht verdichtet haben. Es ist die stille Poesie, die das Bild bis in die Gegenwart hinein trägt. Kein Wunder also, dass Vermeer, der weniger als 40 Bilder hinterlassen hat, in einem Atemzug mit Rubens (s. S. 142 ff.) und Rem brandt (s. S. 146 ff.) genannt wird. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig n tu m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |