| Volltext anzeigen | |

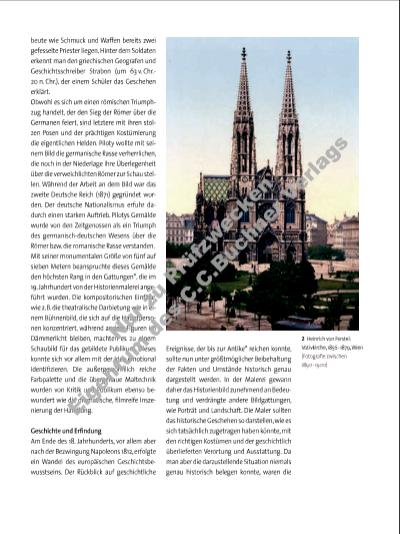

2 Heinrich von Ferstel: Votivkirche, 1856 1879, Wien (Fotografi e zwischen 1890 1900) beute wie Schmuck und Waffen bereits zwei gefesselte Priester liegen. Hinter dem Soldaten erkennt man den griechischen Geografen und Geschichtsschreiber Strabon (um 63 v. Chr.20 n. Chr.), der einem Schüler das Geschehen erklärt. Obwohl es sich um einen römischen Triumphzug handelt, der den Sieg der Römer über die Germanen feiert, sind letztere mit ihren stolzen Posen und der prächtigen Kostümierung die eigentlichen Helden. Piloty wollte mit seinem Bild die germanische Rasse verherrlichen, die noch in der Niederlage ihre Überlegenheit über die verweichlichten Römer zur Schau stellen. Während der Arbeit an dem Bild war das zweite Deutsche Reich (1871) gegründet worden. Der deutsche Nationalismus erfuhr dadurch einen starken Auftrieb. Pilotys Gemälde wurde von den Zeitgenossen als ein Triumph des germanisch-deutschen Wesens über die Römer bzw. die romanische Rasse verstanden. Mit seiner monumentalen Größe von fünf auf sieben Metern beanspruchte dieses Gemälde den höchsten Rang in den Gattungen*, die im 19. Jahrhundert von der Historienmalerei angeführt wurden. Die kompositorischen Einfälle, wie z. B. die theatralische Darbietung wie in einem Bühnenbild, die sich auf die Hauptpersonen konzentriert, während andere Figuren im Dämmerlicht bleiben, machten es zu einem Schaubild für das gebildete Publikum. Dieses konnte sich vor allem mit der Idee emotional identifi zieren. Die außergewöhnlich reiche Farbpalette und die übergenaue Maltechnik wurden von Kritik und Publikum ebenso bewundert wie die dramatische, fi lmreife Inszenierung der Handlung. Geschichte und Erfi ndung Am Ende des 18. Jahrhunderts, vor allem aber nach der Bezwingung Napoleons 1812, erfolgte ein Wandel des europäischen Geschichtsbewusstseins. Der Rückblick auf geschichtliche Ereignisse, der bis zur Antike* reichen konnte, sollte nun unter größtmöglicher Beibehaltung der Fakten und Umstände historisch genau dargestellt werden. In der Malerei gewann daher das Historienbild zunehmend an Bedeutung und verdrängte andere Bildgattungen, wie Porträt und Landschaft. Die Maler sollten das historische Geschehen so darstellen, wie es sich tatsächlich zugetragen haben könnte, mit den richtigen Kostümen und der geschichtlich überlieferten Verortung und Ausstattung. Da man aber die darzustellende Situation niemals genau historisch belegen konnte, waren die N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e tu m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |