| Volltext anzeigen | |

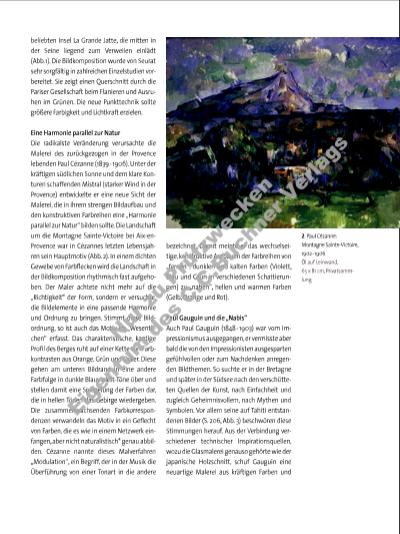

2 Paul Cézanne: Montagne Sainte-Victoire, 1902 1906 Öl auf Leinwand, 65 x 81 cm, Privatsammlung beliebten Insel La Grande Jatte, die mitten in der Seine liegend zum Verweilen einlädt (Abb. 1). Die Bildkomposition wurde von Seurat sehr sorgfältig in zahlreichen Einzelstudien vorbereitet. Sie zeigt einen Querschnitt durch die Pariser Gesellschaft beim Flanieren und Ausruhen im Grünen. Die neue Punkttechnik sollte größere Farbigkeit und Lichtkraft erzielen. Eine Harmonie parallel zur Natur Die radikalste Veränderung verursachte die Malerei des zurückgezogen in der Provence lebenden Paul Cézanne (1839 1906). Unter der kräftigen südlichen Sonne und dem klare Konturen schaffenden Mistral (starker Wind in der Provence) entwickelte er eine neue Sicht der Malerei, die in ihrem strengen Bildaufbau und den konstruktiven Farbreihen eine „Harmonie parallel zur Natur“ bilden sollte. Die Landschaft um die Montagne Sainte-Victoire bei Aix-enProvence war in Cézannes letzten Lebensjahren sein Hauptmotiv (Abb. 2). In einem dichten Gewebe von Farbfl ecken wird die Landschaft in der Bildkomposition rhythmisch fast aufgehoben. Der Maler achtete nicht mehr auf die „Richtigkeit“ der Form, sondern er versuchte, die Bildelemente in eine passende Harmonie und Ordnung zu bringen. Stimmt diese Bildordnung, so ist auch das Motiv im „Wesentlichen“ erfasst. Das charakteristische, kantige Profi l des Berges ruht auf einer Kette von Farbkontrasten aus Orange, Grün und Ocker. Diese gehen am unteren Bildrand in eine andere Farbfolge in dunkle Blauviolett-Töne über und stellen damit eine Spiegelung der Farben dar, die in hellen Tönen das Gebirge wiedergeben. Die zusammenwachsenden Farbkorrespondenzen verwandeln das Motiv in ein Gefl echt von Farben, die es wie in einem Netzwerk einfangen, aber nicht naturalistisch* genau abbilden. Cézanne nannte dieses Malverfahren „Modulation“, ein Begriff, der in der Musik die Überführung von einer Tonart in die andere bezeichnet. Damit meinte er das wechselseitige, konstruktive Aufbauen der Farbreihen von „fernen“, dunklen und kalten Farben (Violett, Blau und Grün in verschiedenen Schattierungen) zu „nahen“, hellen und warmen Farben (Gelb, Orange und Rot). Paul Gauguin und die „Nabis“ Auch Paul Gauguin (1848 1903) war vom Impressionismus ausgegangen, er vermisste aber bald die von den Impressionisten ausgesparten gefühlvollen oder zum Nachdenken anregenden Bildthemen. So suchte er in der Bretagne und später in der Südsee nach den verschütteten Quellen der Kunst, nach Einfachheit und zugleich Geheimnisvollem, nach Mythen und Symbolen. Vor allem seine auf Tahiti entstandenen Bilder (S. 206, Abb. 3) beschwören diese Stimmungen herauf. Aus der Verbindung verschiedener technischer Inspirationsquellen, wozu die Glasmalerei genauso gehörte wie der japanische Holzschnitt, schuf Gauguin eine neuartige Malerei aus kräftigen Farben und N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |