| Volltext anzeigen | |

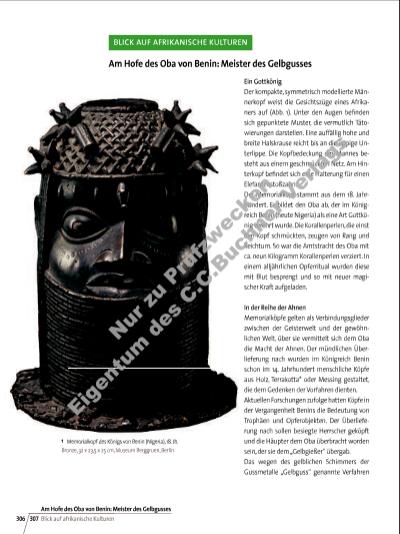

1 Erklären Sie bezüglich des Gussverfahrens den Begriff der „verlorenen Form“. Weshalb geht diese Form „verloren“? 2 Kann man eine Parallele zwischen einem Memorialkopf und einem Behälter für Reliquien* ziehen (s. S. 68 f.)? Diskutieren Sie Ihre Meinung in der Gruppe. 3 Traditionelle afrikanische Kunst wird oft mit „primitiver Kunst“ gleichgesetzt. Woher stammt dieser Begriff? Welches Weltbild steht dahinter? Recherchieren Sie. ist in der Region erstmalig für das 9. Jahrhundert nachgewiesen. Für den Guss wurde ein Wachsmodell mit fl üssigem Ton oder in Wasser aufgelöstem Holzkohlepulver bedeckt. Dann überzog der Gießer die Schicht mit einem durch Baumwolle oder Palmfaser gebundenen Ton. Im nächsten Schritt erhitzte er das getrocknete Modell, sodass das geschmolzene Wachs durch Gusskanäle auslaufen konnte. Als Gussmetalle dienten Bronze, Messing oder eine Legierung aus Silber und Blei. Wachsmodell und Tonform mussten für jeden Guss neu angefertigt werden („verlorene Form“). Daher ist jeder Guss einzigartig. Die Abgüsse der Köpfe wurden dann dem Nachfolger des Geköpften zur Warnung geschickt. Köpfe aus Gelbguss hingegen, die dem Gedenken dienten, waren einzig dem Oba und seiner Familie vorbehalten – sie betonten die Demonstration königlicher Macht sowie die Legitimation in der Ahnenreihe. Blütezeit Benins Das Königreich Benin gehörte über Jahrhunderte hinweg zu den politisch einfl ussreichsten Staatsgebieten Westafrikas. Seine Ursprünge hat es im 14. Jahrhundert, anderen Überlieferungen zufolge sogar im 10. Jahrhundert. In europäischen Quellen wurde Benin erstmals in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts erwähnt. Zwischen Portugal und dem Königreich herrschte reger Handel – so schufen afrikanische Schnitzer für den europäischen Markt Salzgefäße aus Elfenbein. Bis in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts hinein erlebte Benin eine wirtschaftliche, politische und künstlerische Blüte. Die in dieser Zeit bei Hofe entstandenen Bronzen – Reliefplatten*, Figuren, Memorialköpfe – zählen zu den am meisten geschätzten Werken aus Afrika. Ästhetische Würdigung Felix von Luschan (1854 1924), ehemaliger Direktor der afrikanisch-ozeanischen Abteilung im Völkerkundemuseum Berlin, würdigte 1901 die technische Perfektion der Bronzen aus Benin. Er verglich sie mit den Werken berühmter italienischer Renaissance*-Künstler (s. S. 104 ff.) und erklärte, dass sie technisch nicht zu übertreffen seien. Luschan war einer der ersten Wissenschaftler, die selbstverständlich den Ausdruck „Kunst“ für die Objekte aus Afrika verwendeten. Damit vertrat er eine einsame Position. Denn als englische Truppen Benin 1897 eroberten und im Königspalast auf die Bronzen stießen, vermuteten Forscher ägyptische, griechische oder portugiesische Einfl üsse. Sie konnten und wollten nicht glauben, dass Afrikaner, deren Kultur man als „primitiv“ erachtete, diese kunstvollen Objekte geschaffen hatten. BLICK AUF AFRIKANISCHE KULTUREN N u r zu P rü fz w e c k e n E ig n tu m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |