| Volltext anzeigen | |

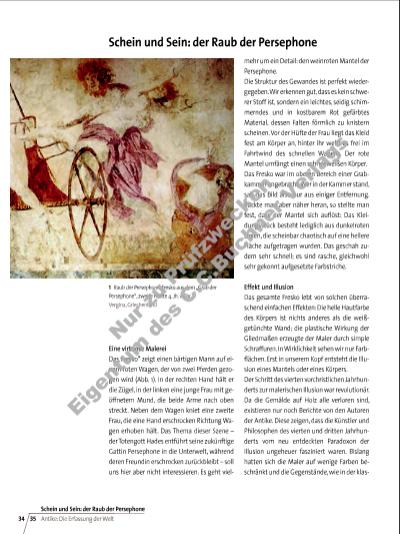

2 „Hephaistion-Mosaik“ aus Pergamon, 2. Jh. v. Chr. Detail, Pergamonmuseum, Berlin sischen Vasenmalerei, vorwiegend durch Linien und Konturen wiederzugeben versucht. Nun entdeckten sie Licht und Schatten, mit denen sich Körper plastisch modellieren ließen, die Vielfalt der Farbskalen und Farbmischungen, vor allem aber die Perspektive. Mit diesen Strategien ließen sich die Dinge täuschend ähnlich nachahmen. Wie beim Porträt des Aristoteles (s. S. 32 f.) war die Nachahmung der Natur das Ziel. Anekdoten berichten von dieser neuen, illusionistischen Malerei: Bei einem Wettbewerb soll der Maler Zeuxis (5./4. Jh. v. Chr.), so wird überliefert, Weintrauben so naturgetreu gemalt haben, dass Vögel heranfl ogen und sie vom Gemälde zu picken versuchten. In dieser Tradition der naturalistischen* Malerei steht noch ein Mosaik* des 2. Jahrhunderts v. Chr. aus Pergamon (Abb. 2). Sein Kontrahent Parrhasios (5./4. Jh. v. Chr.) aber präsentierte einen täuschend realistischen Vorhang – den Zeuxis zur Seite schieben wollte, um das Gemälde darunter zu sehen. Schein und Sein Die neue Malerei bedeutete auch, dass nun nicht mehr das Objekt als solches im Vordergrund stand. Die Maler reproduzierten vielmehr den „Effekt“, den ein Gegenstand auf den Betrachter – das Subjekt – ausübt. Das ist ein ganz grundlegender Unterschied. Vom Bildhauer Lysipp (4. Jh. v. Chr.) berichtet Plinius (23/24 79), die anderen Künstler „hätten die Menschen so gemacht, wie sie sind, er selbst aber so, wie sie erscheinen“. Dazu gehört auch, die Wirklichkeit zu verzerren: etwa, indem man den Kopf einer Statue kleiner macht, damit die Figur größer erscheint – oder eben einen Mantel auf einige schnelle Farbstriche reduziert, um die Illusion von Raum und Material erzeugen. Das Bild vom Raub der Persephone zeigt schließlich auch, wie eng Kunst, Philosophie und Macht in dieser Zeit beieinanderlagen. In der Grabkammer hatte man ein Mitglied der makedonischen Herrscherfamilie bestattet, der Familie Alexanders des Großen (356 322 v. Chr.); desselben Alexander, dessen Lehrer Aristoteles gewesen war, und der als Herrscher der Welt berühmte Künstler seiner Epoche wie Lysipp engagieren sollte. 1 Verdeutlichen Sie den begriffl ichen Unterschied zwischen „Abbild“ und „Erscheinungsbild“ mithilfe der Ausführungen. Erklären Sie dabei auch, weshalb die Darstellung eines Erscheinungsbildes ungleich schwerer ist als die Darstellung eines Abbildes. 2 Erläutern Sie den Begriff des „Illusionismus“, indem Sie sich auf die gestalterischen Mittel des Zeichnens und der Malerei berufen. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig n tu m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |