| Volltext anzeigen | |

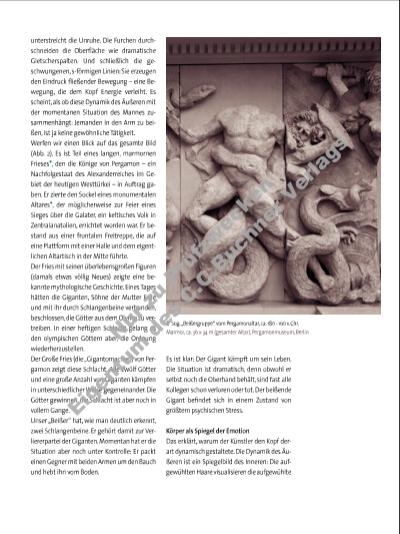

2 Sog. „Beißergruppe“ vom Pergamonaltar, ca. 180 160 v. Chr. Marmor, ca. 36 x 34 m (gesamter Altar), Pergamonmuseum, Berlin unterstreicht die Unruhe. Die Furchen durchschneiden die Oberfl äche wie dramatische Gletscherspalten. Und schließlich die geschwungenen, s-förmigen Linien: Sie erzeugen den Eindruck fl ießender Bewegung – eine Bewegung, die dem Kopf Energie verleiht. Es scheint, als ob diese Dynamik des Äußeren mit der momentanen Situation des Mannes zusammenhängt: Jemanden in den Arm zu beißen, ist ja keine gewöhnliche Tätigkeit. Werfen wir einen Blick auf das gesamte Bild (Abb. 2). Es ist Teil eines langen, marmornen Frieses*, den die Könige von Pergamon – ein Nachfolgestaat des Alexanderreiches im Gebiet der heutigen Westtürkei – in Auftrag gaben. Er zierte den Sockel eines monumentalen Altares*, der möglicherweise zur Feier eines Sieges über die Galater, ein keltisches Volk in Zentralanatolien, errichtet worden war. Er bestand aus einer frontalen Freitreppe, die auf eine Plattform mit einer Halle und dem eigentlichen Altartisch in der Mitte führte. Der Fries mit seinen überlebensgroßen Figuren (damals etwas völlig Neues) zeigte eine bekannte mythologische Geschichte. Eines Tages hätten die Giganten, Söhne der Mutter Erde und mit ihr durch Schlangenbeine verbunden, beschlossen, die Götter aus dem Olymp zu vertreiben. In einer heftigen Schlacht gelang es den olympischen Göttern aber, die Ordnung wiederherzustellen. Der Große Fries (die „Gigantomachie“) von Pergamon zeigt diese Schlacht. Alle zwölf Götter und eine große Anzahl von Giganten kämpfen in unterschiedlicher Weise gegeneinander. Die Götter gewinnen, die Schlacht ist aber noch in vollem Gange. Unser „Beißer“ hat, wie man deutlich erkennt, zwei Schlangenbeine. Er gehört damit zur Verliererpartei der Giganten. Momentan hat er die Situation aber noch unter Kontrolle: Er packt einen Gegner mit beiden Armen um den Bauch und hebt ihn vom Boden. Es ist klar: Der Gigant kämpft um sein Leben. Die Situation ist dramatisch, denn obwohl er selbst noch die Oberhand behält, sind fast alle Kollegen schon verloren oder tot. Der beißende Gigant befi ndet sich in einem Zustand von größtem psychischen Stress. Körper als Spiegel der Emotion Das erklärt, warum der Künstler den Kopf derart dynamisch gestaltete. Die Dynamik des Äußeren ist ein Spiegelbild des Inneren: Die aufgewühlten Haare visualisieren die aufgewühlte N u r zu P rü fz w e c k e n E ig n tu m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |