| Volltext anzeigen | |

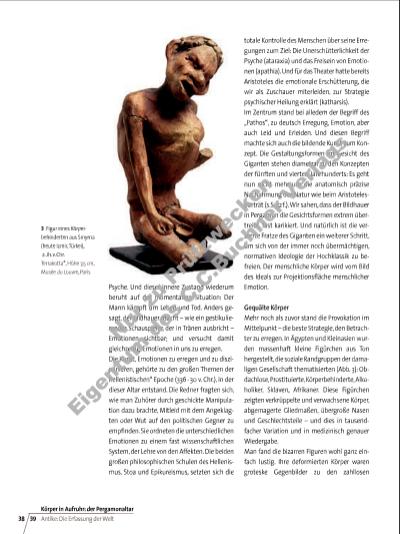

4 „Trunkene Alte“, römische Kopie eines griechischen Originals des 2. Jhs. v. Chr., 1. Jh. Marmor, Höhe ca. 92 cm, Glyptothek, München per fekten Marmorkörpern, welche die Tempel und Plätze der Städte bevölkerten. Sie schockierten, ekelten und brachten zum Lachen: kurz, sie erregten – wie der Gigant von Pergamon und die Redner vor Gericht – die Emotionen des Publikums. Die Reichen führten diese Körperbilder noch einen Schritt weiter. Sie ließen die kleinen Tonfi gürchen, die eigentlich billige Massenprodukte waren, aus Elfenbein schnitzen: Bilder der Ärmsten, gefertigt aus teuersten Materialien. Noch mehr: Sie beauftragten die besten Künstler der Zeit, arme Bauern, gebrechliche Frauen und hässliche Greise als lebensgroße Figuren darzustellen. Eine Marmorskulptur*, die sich heute in München befi ndet, zeigt eine alte Frau, wohl eine ehemalige Prostituierte (Abb. 4): Sie hockt auf dem Boden, umarmt ein Weingefäß, aus ihrem Mund scheint man das Lallen einer Alkoholikerin zu hören. Größer könnte die Kluft zwischen handwerklicher Perfektion und Inhalt, zwischen Ästhetik und Ethik nicht sein. Denn sicher ging es bei diesen Figuren nicht darum, Mitleid zu empfi nden; das wäre unsere heutige Perspektive, die erst durch die christlichen Konzepte von Nächstenliebe und sozialer Gleichheit möglich wurde. Dass diese Konzepte aber in eben dieser hellenistischen Gesellschaft entstanden, in der man sich an Sammelbildern von Bettlern und Behinderten amüsierte, ist vielleicht kein Zufall. 1 Inszenieren Sie sich wechselseitig in Partnerarbeit in einer ähnlich wie beim „Beißer“ (Abb. 1/2) aufgeladenen mimischen Pose (Wut, Ekel, Furcht, Skepsis etc.) und fotografi eren Sie diese. Diskutieren Sie Wirkung und Emotionen der verschiedenen Gesichtsausdrücke anschließend im Plenum. 2 Erklären Sie, wie der Bildhauer des Pergamonaltars eine dynamische Wirkung erzielte, indem Sie die wesentlichen Gestaltungsaspekte zusammenfassen. 3 Vergleichen Sie Abbildung 2 mit der Darstellung der Laokoongruppe (s. S. 42 f.). Achten Sie dabei insbesondere auf formale Gemeinsamkeiten. 4 Erläutern Sie, warum es kein Zufall ist, dass man ausgerechnet in der hellenistischen Zeit Figuren, wie sie Abbildung 4 zeigt, anfertigte. N u r zu P rü fz w e c k e n E ig e n tu m d e s C .C .B u c h n e r V e rl a g s | |

« |  » |

|

» Zur Flash-Version des Livebooks | |